L’Europe fait face aujourd’hui à quatre lourdes interrogations : l’avenir de la zone euro, la panne de l’intégration économique et sociale, l’instabilité du voisinage, et la mise en question de sa légitimité.

L’avenir de la Zone euro

Depuis maintenant plus de quinze ans, les Français et les citoyens d’un ensemble d’autres États font monnaie commune. Ils l’ont fait pour favoriser leur intégration économique, assurer la stabilité monétaire, permettre à l’Europe de perpétuer son influence globale et créer une prospérité partagée, génératrice de croissance, de pouvoir d’achat et d’emploi.

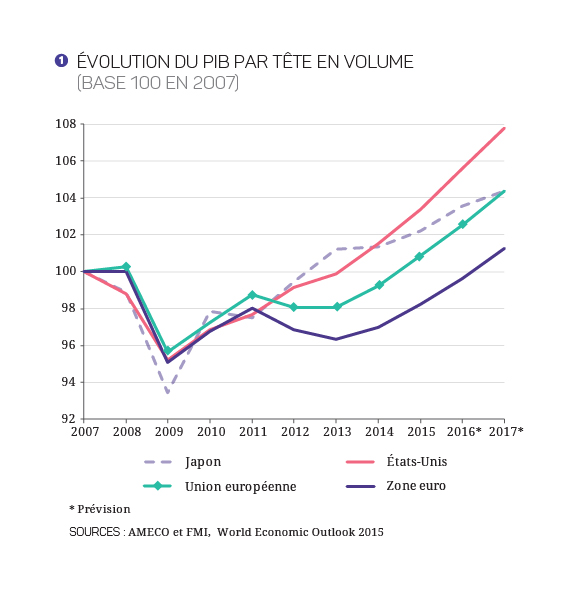

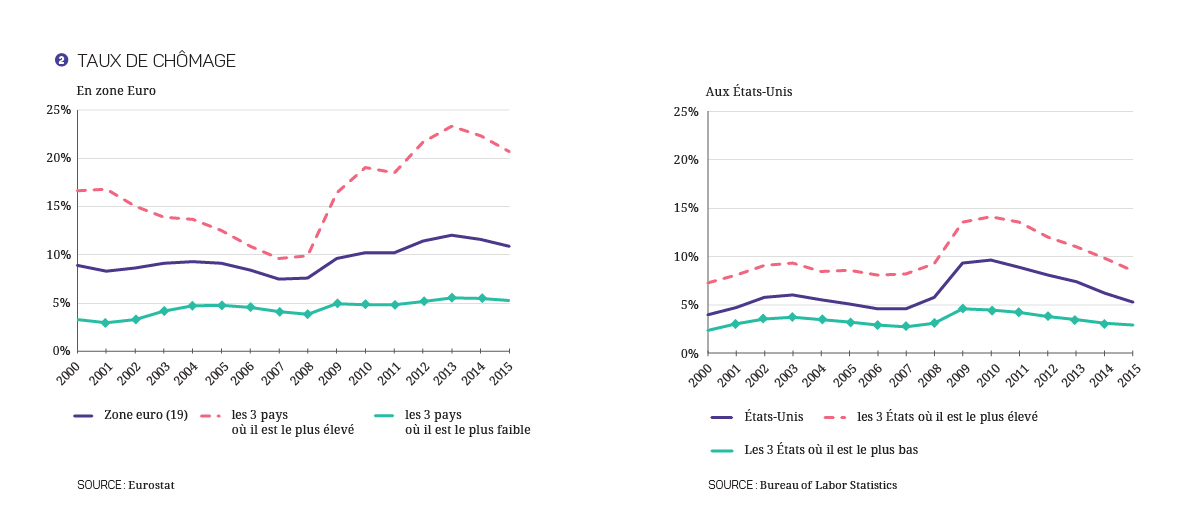

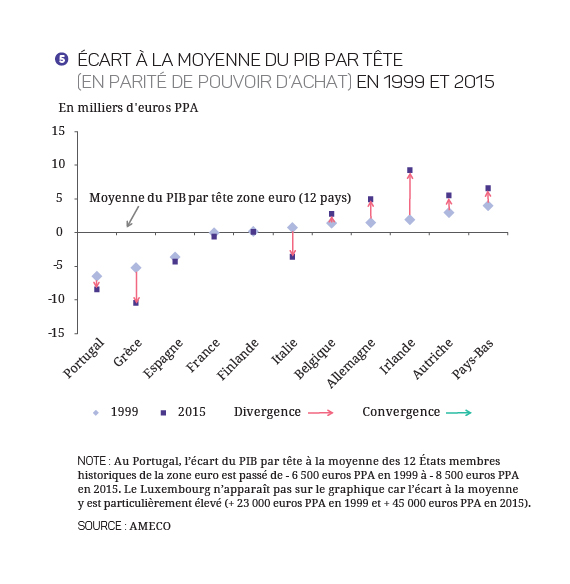

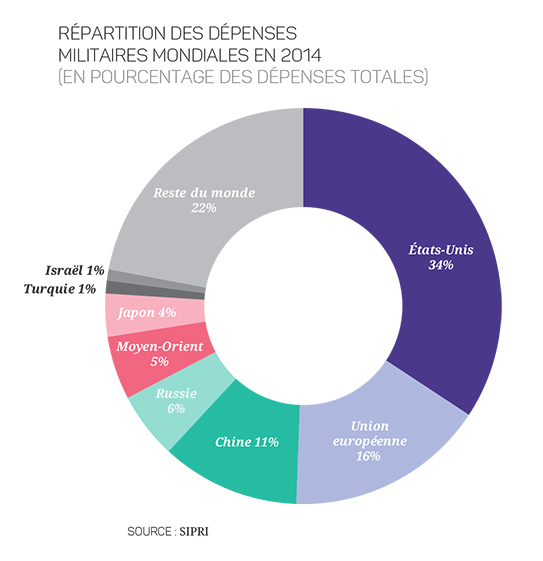

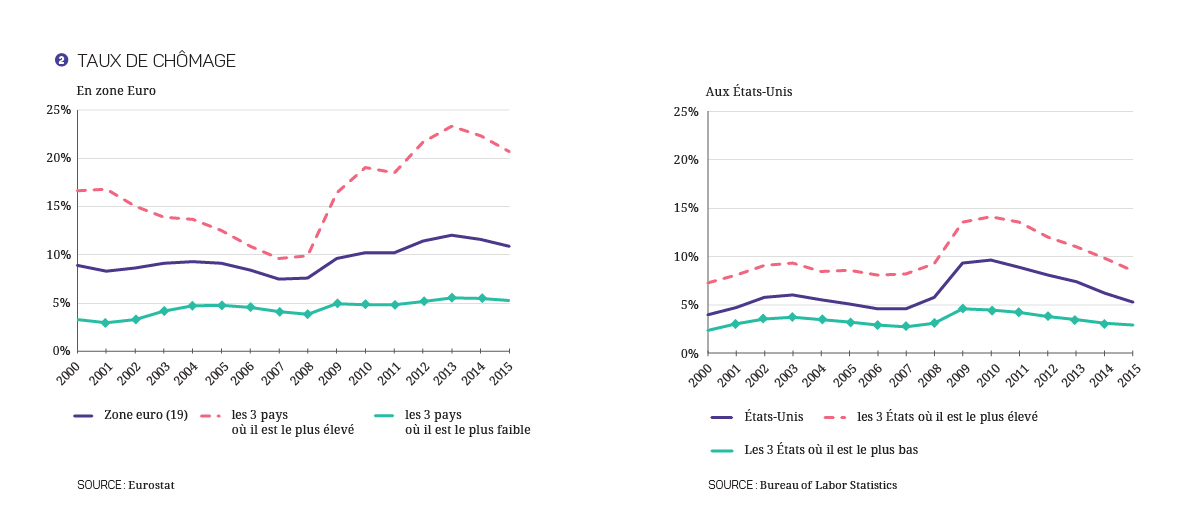

Or depuis 2009, la capacité de l’euro à atteindre ces objectifs est en échec. Le revenu par tête de la zone n’a toujours pas rattrapé le point haut de 2008 (graphique 1), tandis que s’observe une forte divergence des conditions économiques et sociales : les écarts de taux de chômage sont revenus à ce qu’ils étaient à la veille de la mise en circulation de l’euro (graphique 2), tandis que les écarts de revenu par tête se sont creusés. Certes, ces évolutions sont pour partie l’effet de la crise financière de 2008, mais le bilan des quinze premières années de l’euro n’est pour autant pas satisfaisant.

Cette contre-performance s’explique par des défaillances de politiques économiques, tant anciennes que récentes. Elles-mêmes renvoient au caractère incomplet

du projet monétaire européen et aux divergences entre ses membres quant aux principes qui devaient présider à son achèvement.

L’euro a été établi sur des bases étroites : une union monétaire complète flanquée d’un dispositif de discipline budgétaire, mais dépourvue d’une union bancaire et financière, d’un régime de gestion des crises, d’un mécanisme de gouvernance et de coordination, et d’institutions politiques spécifiques. Il prenait de surcroît appui sur une intégration économique au sein de l’Union européenne à 28 qui, depuis la fin des années 1990, est entrée dans l’ère des rendements décroissants.

Une construction aussi incomplète ne pouvait prospérer qu’à condition d’être envisagée comme une base sur laquelle édifier. Mais ont manqué, après un lancement réussi en 1999, l’appétit politique, la conscience des dangers et la capacité de décision. À l’inverse de ce qu’avaient cru les architectes de l’euro, l’unification monétaire n’a pas conduit à une intégration graduelle dans les domaines connexes (social, fiscal ou politique), mais au contraire à une crispation des États sur les prérogatives qu’ils avaient conservées

En est résulté une série de défaillances dont le coût est apparu à partir de 2010 :

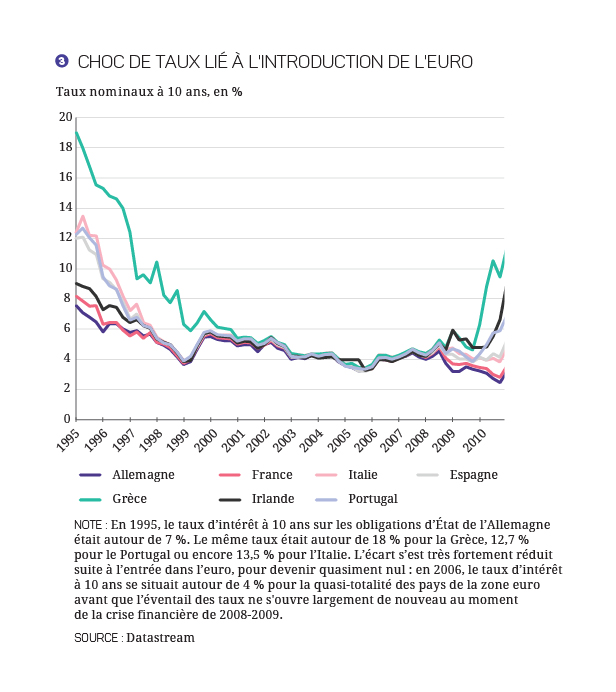

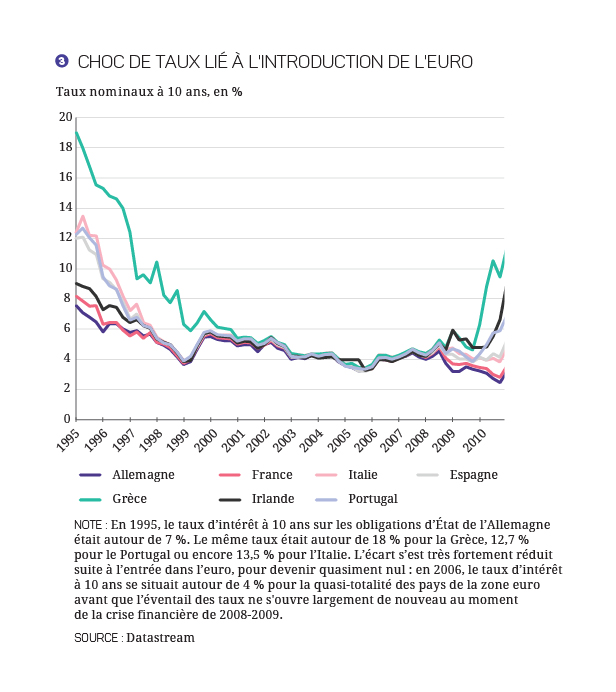

- en amont de la crise, la supervision financière n’a pas agi contre les conséquences les plus néfastes (croissance excessive du crédit et bulle immobilière dans plusieurs pays) du puissant choc de taux d’intérêt induit par l’introduction de l’euro (graphique 3);

- l’intégration des économies n’a quasiment pas progressé et les politiques nationales conduites au cours de la première décennie n’ont pas été cohérentes avec l’appartenance à une zone monétaire. Aucun mécanisme n’a prévenu les divergences de compétitivité ou n’a incité les États à mettre en œuvre des politiques favorisant la croissance à long terme.

En raison tant d’un manque de lucidité que de désaccords, la gestion de la crise financière, puis celle de la crise de la zone euro en 2010-2012, ont été marquées par une série d’erreurs coûteuses :

- l’assainissement des bilans bancaires a démarré beaucoup trop tardivement ;

- face aux tensions sur les marchés de la dette, les réponses ont trop souvent été marquées par le syndrome du « trop peu, trop tard ». Si la politique de liquidité de la Banque centrale européenne (BCE) a été réactive, les États ont longtemps tergiversé pour savoir comment aider ceux d’entre eux qui étaient attaqués par la spéculation et remédier aux fragilités systémiques de l’édifice monétaire ;

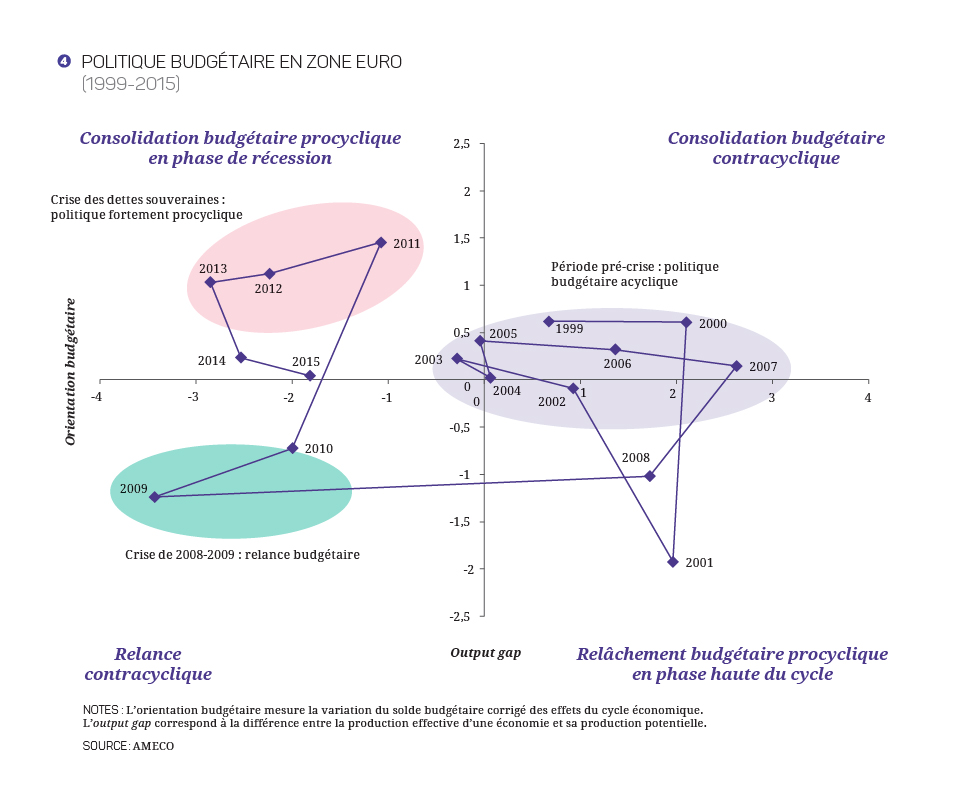

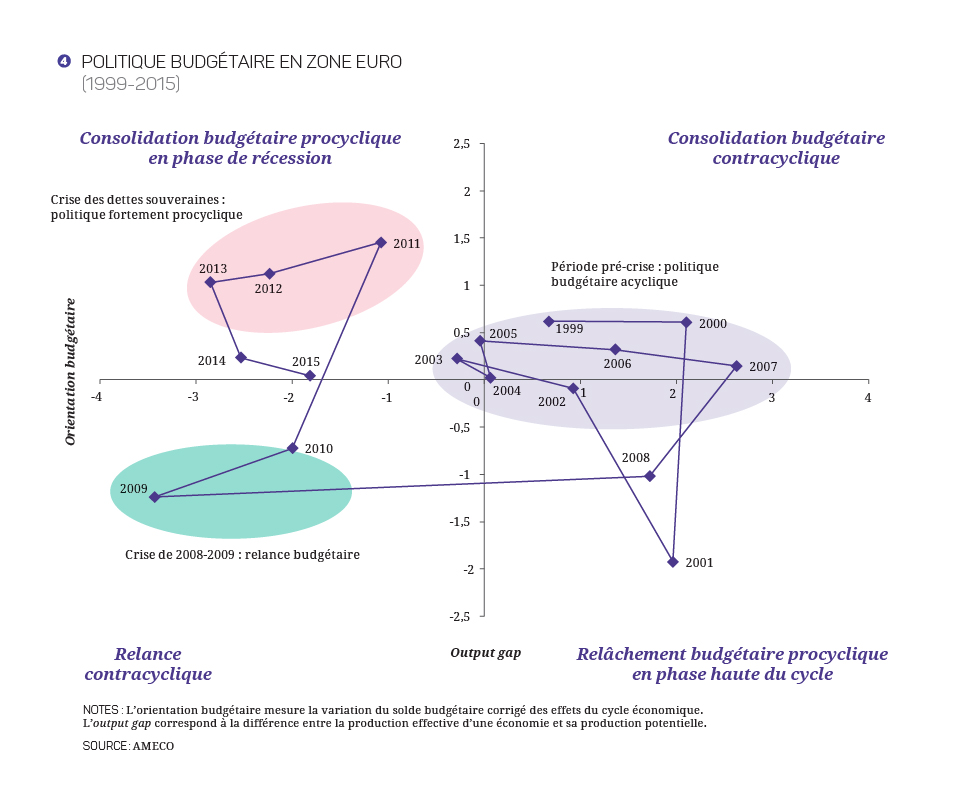

- le resserrement trop précoce et général de la politique budgétaire, entre 2011 et 2013 (graphique 4), a contribué à plonger la zone euro dans une deuxième récession[1], tandis que la politique monétaire a tardé à répondre à l’affaiblissement de l’économie[2] ;

- le caractère systémique de la crise de l’euro n’a été reconnu qu’en 2012.

Il a fallu attendre la crise de 2010-2012 pour que, dans l’urgence, la zone euro se dote d’une série de nouveaux instruments. Le Mécanisme européen de stabilité est créé en 2011 pour assister les États membres en difficulté financière. Afin de remédier à sa fragilité financière, la zone euro s’est engagée dans l’union bancaire, qui permet aujourd’hui une supervision unique des plus grandes banques, et elle a renforcé les mécanismes de résolution des banques insolvables. Elle a également consolidé sa principale procédure de surveillance budgétaire, avec le traité budgétaire et la réforme du Pacte de stabilité et de croissance (voir encadré 1 dans le +). Elle s’est aussi dotée d’une procédure de surveillance et de prévention des déséquilibres macroéconomiques (qu’elle s’est cependant abstenue d’activer).

Si elle avait été équipée de ces nouveaux outils dès l’introduction de la monnaie unique, la zone euro n’aurait pas suivi une trajectoire aussi dramatique. Force est cependant de constater qu’elle n’a toujours pas résolu les difficultés qui handicapent son fonctionnement :

- le potentiel de croissance et la résilience des économies de la zone restent insuffisants ;

- à court terme, la zone euro peine toujours à sortir de taux d’intérêt et d’inflation trop faibles, malgré les mesures très volontaristes de la BCE, et elle reste exposée à un nouveau choc d’envergure, avec de faibles marges de manœuvre ;

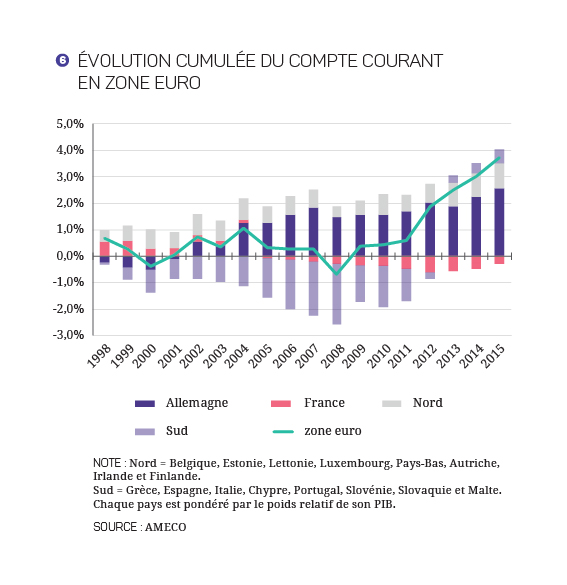

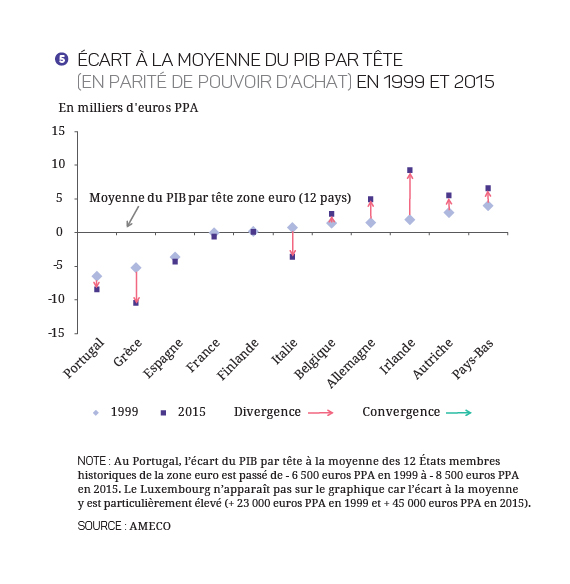

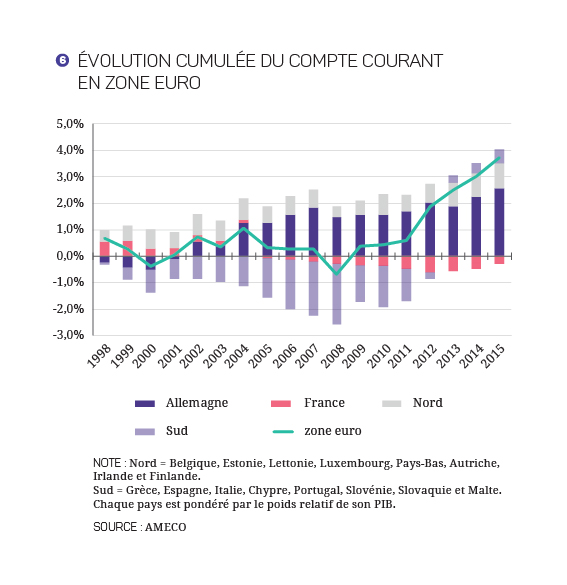

- d’un point de vue structurel, la zone euro ne propose pas un cadre favorable à la résorption des déséquilibres entre ses membres et à la convergence de leurs niveaux de vie (graphique 5). Elle n’a notamment pas empêché un ajustement asymétrique des déséquilibres passés qui a eu un effet déflationniste et récessif (graphique 6);

- d’un point de vue institutionnel, le déficit de gouvernance au niveau de l’exécutif demeure source d’inefficacité et l’absence d’une institution démocratiquement légitime, capable de faire prévaloir le bien commun de l’ensemble de la zone, handicape la capacité de réponse collective[3].

La panne de l’intégration économique et sociale

L’Europe a connu une forte dynamique intégratrice entre les années 1980 et 2000. Depuis une quinzaine d’années, elle s’efforce péniblement de définir un projet à la mesure des défis rencontrés.

Le marché intérieur en quête d’un second souffle

Pièce majeure du projet européen, le Marché unique avait été conçu pour prolonger le désarmement tarifaire et permettre aux entreprises de mettre en œuvre les économies d’échelle escomptées à l’échelle de l’espace communautaire. Complété par la politique de la concurrence (destinée à éviter les guerres de subvention et les abus de position dominante), par l’union monétaire (qui devait prévenir les distorsions monétaires), par la définition d’un socle de droits sociaux fondamentaux (pour empêcher le dumping social) et par des politiques de développement régional (pour limiter la polarisation du territoire), le marché unique devait assurer efficacité, croissance et équité.

L’Europe économique cherche aujourd’hui un second souffle[4]. L’élimination de la plupart des barrières commerciales et la relative harmonisation des normes sur les biens ont permis un fort accroissement du commerce intra-européen de marchandises et des gains économiques conséquents[5]. Mais l’Union n’a pas défini un modèle d’intégration pour les industries du XXIè siècle. Dans de nombreux secteurs des services, les États ont préféré organiser ou laisser faire l’organisation du marché sur une base nationale (c’est le cas pour les télécoms et le numérique), tandis que dans d’autres, comme l’énergie, la libéralisation n’a pas produit les résultats attendus.

En matière économique, l’élimination des obstacles aux échanges ne suffit plus et dans nombre de secteurs, notamment les services, l’enjeu est le passage à un modèle fondé, à l’image de ce qui s’est fait pour le secteur bancaire, sur l’unicité de la législation et de la régulation. Mais une telle « intégration profonde » exige un accord sur les paramètres-clés, pour le numérique par exemple, sur la protection des données individuelles et les conditions de l’échange de données. L’amélioration de la qualité et de l’intensité des financements est également un facteur essentiel que pourrait améliorer le développement d’un marché intégré des capitaux en Europe, en particulier pour l’investissement en capital. Enfin les instruments du développement régional doivent être repensés à la lumière des dérives des Fonds structurels et de l’affirmation des métropoles comme pôles de croissance.

L’Europe sociale et fiscale sans boussole

L’Union européenne s’est fixé l’objectif d’un haut niveau de protection sociale, tout en préservant une autonomie complète des États quant à la définition des politiques et des outils correspondants. L’équilibre ainsi construit est aujourd’hui en question, pour plusieurs raisons :

- les systèmes sociaux nationaux sont fragilisés par les mutations économiques et la raréfaction des ressources budgétaires ;

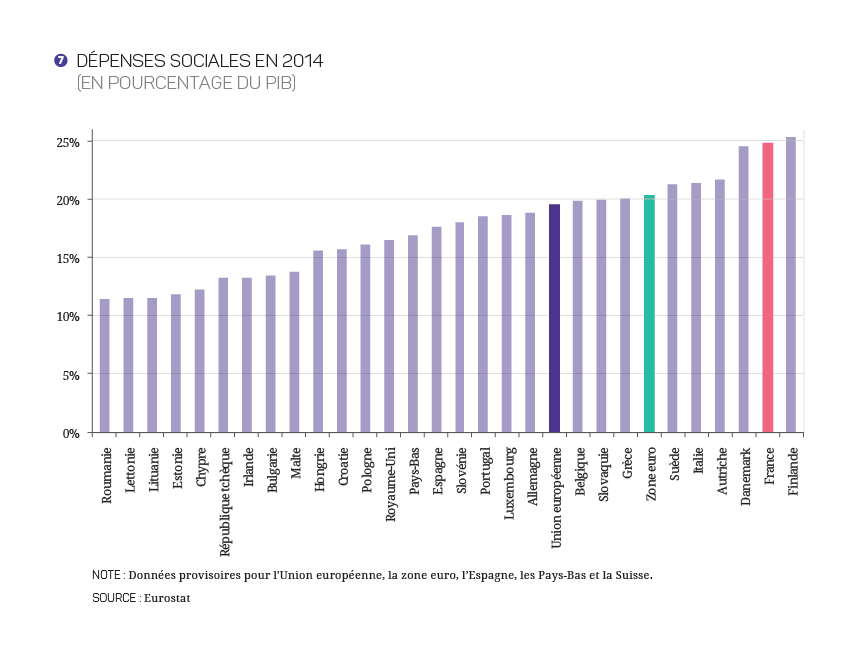

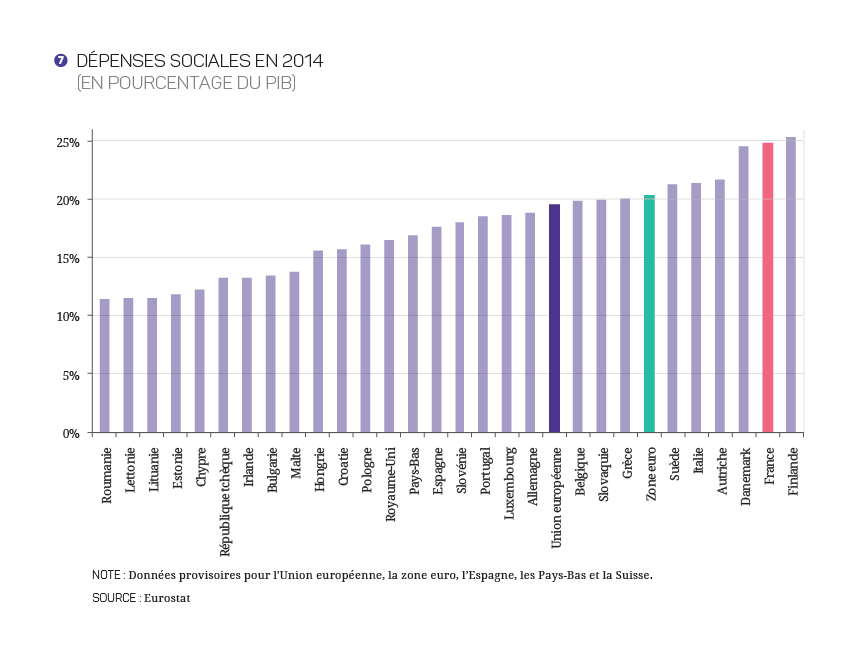

- la diversité des modèles sociaux (graphique 7) et la volonté largement partagée de la préserver se sont traduites par l’absence d’actions communes en faveur du progrès social dans la période récente, mis à part l’Initiative pour l’emploi des jeunes et celle naissante pour un socle européen des droits sociaux ;

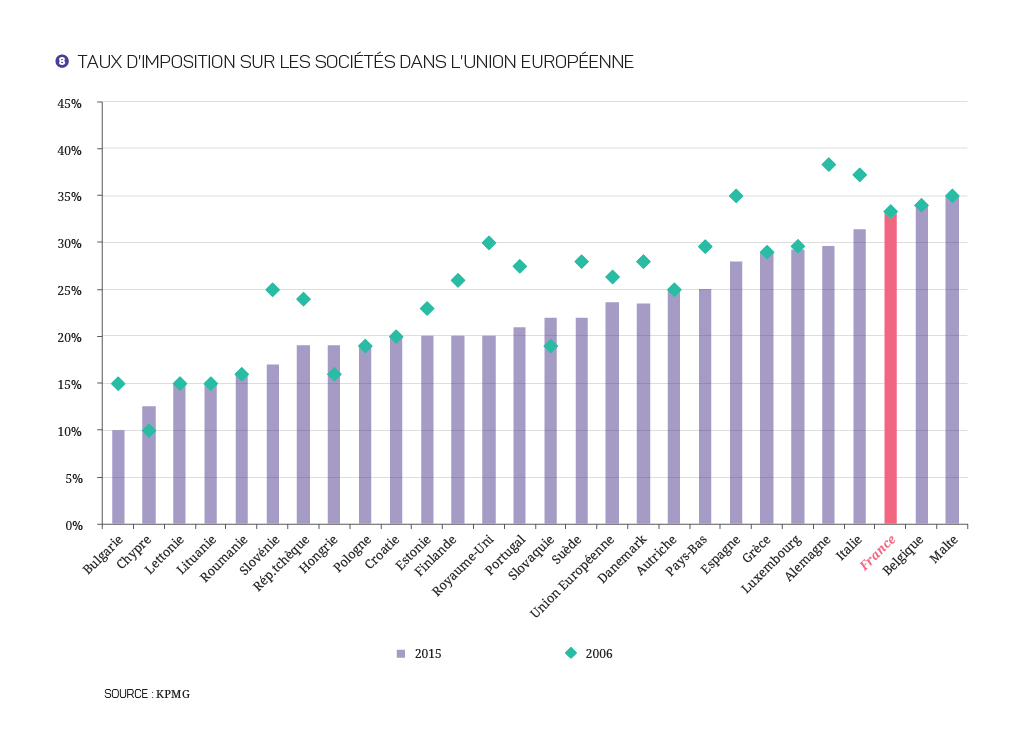

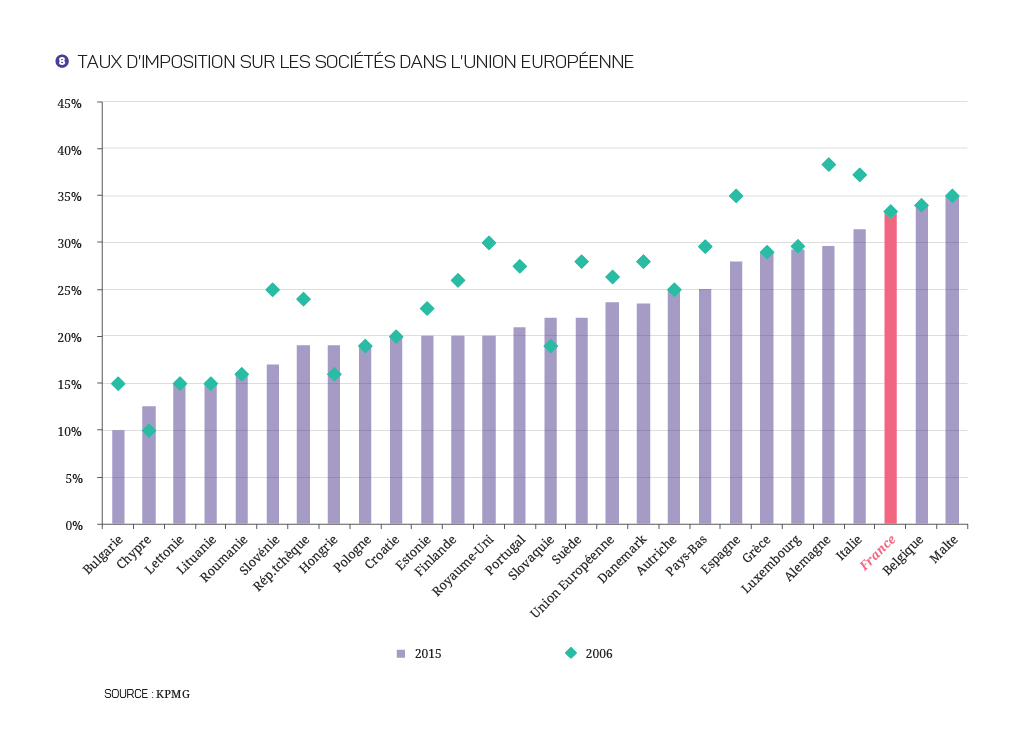

- dans un contexte général de montée des inégalités, l’UE, paralysée par les différences doctrinales et les stratégies de concurrence fiscale (graphique 8), a été à l’arrière-garde du combat pour l’élimination des pratiques d’érosion des assiettes et de localisation des profits dans les paradis fiscaux.

Dans plusieurs États membres, l’Union européenne est ainsi perçue comme poursuivant uniquement un agenda de dérégulation, alors que c’est paradoxalement la perception inverse qui domine au Royaume-Uni, comme l’a bien montré le débat sur le Brexit.

L’absence de coordination de ces politiques est coûteuse comme l’a démontré l’affaire « Luxleaks » dans le domaine fiscal. Pour la décennie qui vient, le même risque de course au moins-disant se profile en matière de concurrence sur la fiscalité des personnes, sur les salaires, voire sur l’environnement réglementaire.

L’instabilité du voisinage

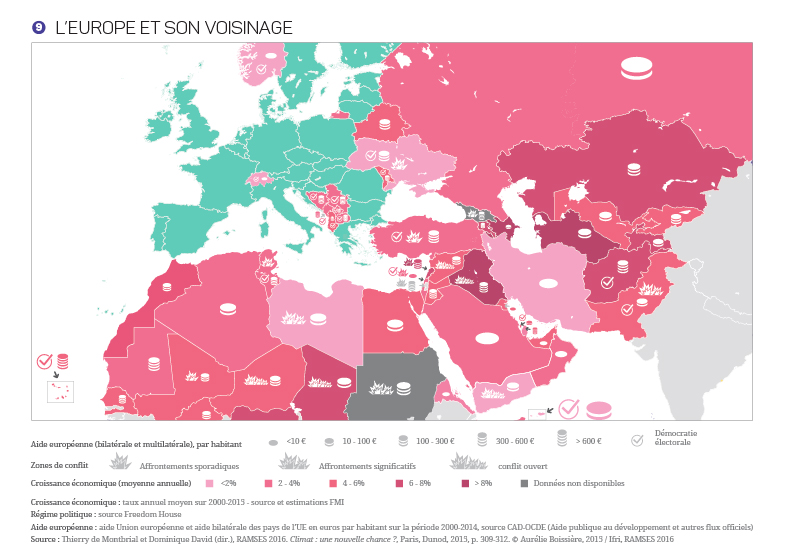

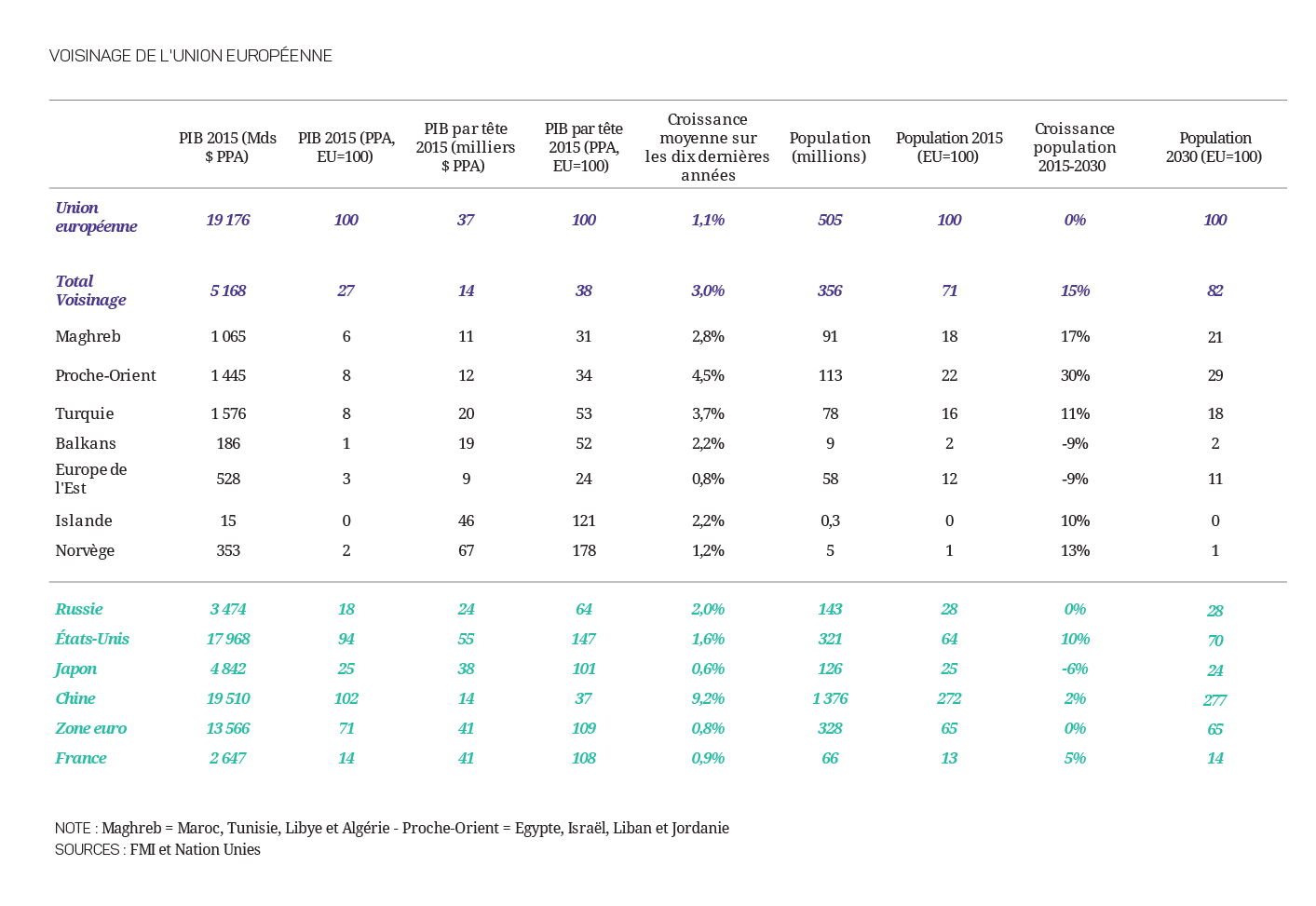

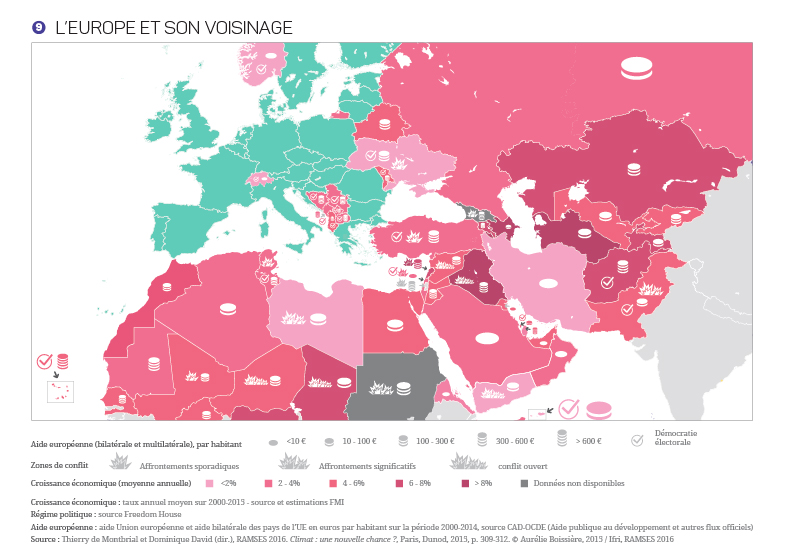

Avec la crise des réfugiés, l’Union européenne fait aujourd’hui face au drame humain le plus important de son histoire. Elle est simultanément confrontée sur son territoire à des attaques terroristes fomentées à l’extérieur. À l’origine de cette double crise, se trouve une déstabilisation croissante et quasi généralisée du voisinage européen (graphique 9) [Voir encadré 2 sur le +].

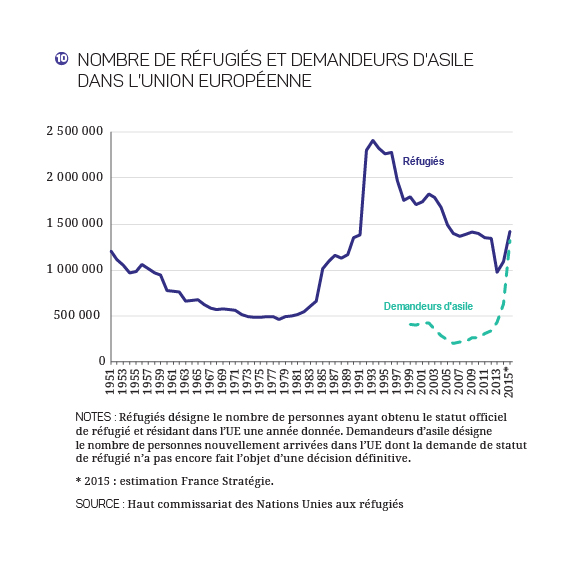

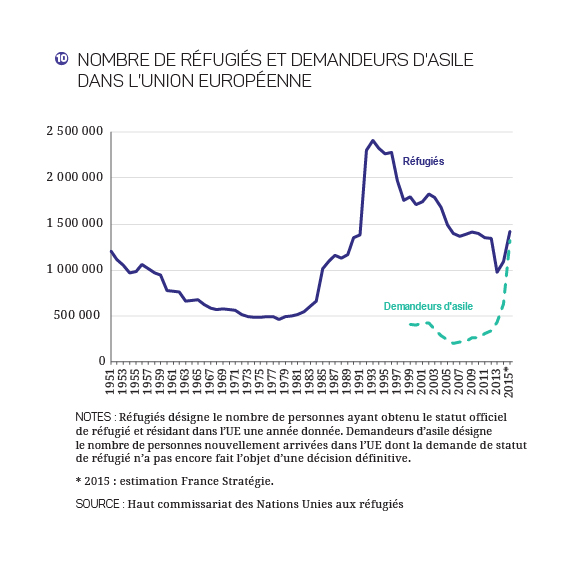

Une réponse désordonnée et insuffisante face à la crise des réfugiés L’absence de politique européenne coordonnée en matière migratoire et de gestion des frontières est dramatiquement mise en lumière par la seconde grande vague de réfugiés que connaît l’Europe depuis trente ans (graphique 10) [voir encadré 3 sur le +]

La crise humanitaire qui résulte de la concentration des réfugiés, y compris dans des pays déjà très fragilisés comme la Grèce, constitue un double échec, tant au regard du respect des Droits de l’homme que de la gestion des frontières. Elle a aussi pour conséquence de révéler de nouvelles lignes de fracture entre les États de l’UE et en leur sein. Elle nourrit un repli général vers l’État-nation, perçu comme le seul capable d’assurer la protection des citoyens et du territoire. Mais les États pris individuellement n’ont pas les moyens d’agir sur leur voisinage, et leurs politiques, qu’elles soient d’ouverture ou de fermeture des frontières, ont des effets immédiats et massifs sur leurs voisins.

Une incapacité à stabiliser le voisinage de l’UE

La nécessité d’une réponse coordonnée apparaît d’autant plus pressante que les États-Unis, longtemps perçus comme le bouclier protecteur par beaucoup de pays européens, ont entamé un virage stratégique vers l’Asie qui devrait se traduire par un désengagement croissant de l’Europe et de son voisinage.

Face à ces nouveaux enjeux, l’Europe est mal préparée car elle s’est construite sur la poursuite d’un objectif de paix sur son territoire. Elle n’a pas été pensée pour traiter des questions de paix et de stabilité au-delà de ses frontières et s’est trouvée très démunie lorsqu’il s’est révélé que de Kaliningrad à Nouakchott, elle était bordée par un arc d’instabilité.

Depuis la chute du Mur de Berlin, la seule politique de voisinage efficace que l’Union européenne ait su mener a été son propre élargissement. La promesse d’une intégration à l’Union européenne a joué un grand rôle dans le succès de la transition des pays d’Europe centre et orientale mais le même modèle ne peut pas être reproduit ad libitum. Évidente, la fatigue à l’égard de l’Élargissement souligne l’absence d’une politique de voisinage suffisamment solide pour aider à la stabilisation des pays du pourtour européen et les ancrer dans un partenariat de confiance avec l’UE. Encore aujourd’hui, les pays européens ne sont pas au rendez-vous pour accompagner efficacement les États qui ont été le théâtre d’interventions extérieures ou de révolutions démocratiques, vers leur reconstruction économique et politique.

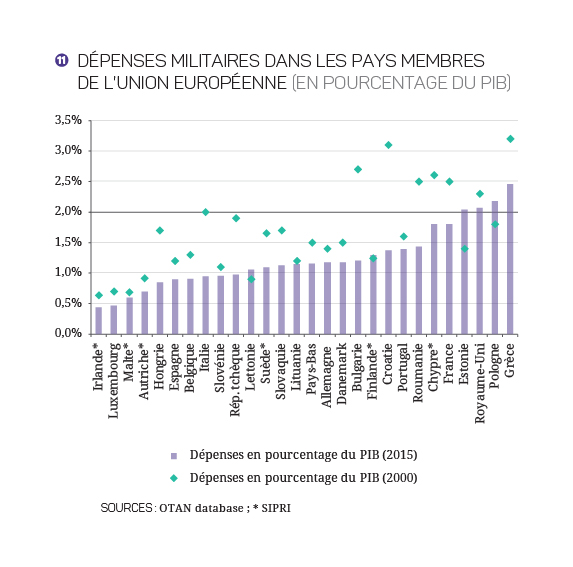

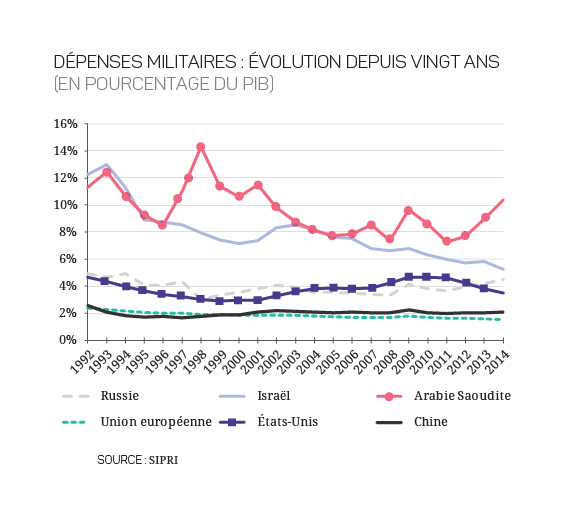

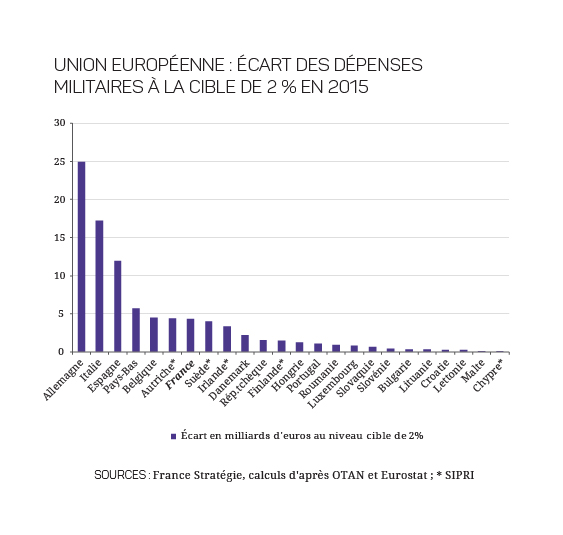

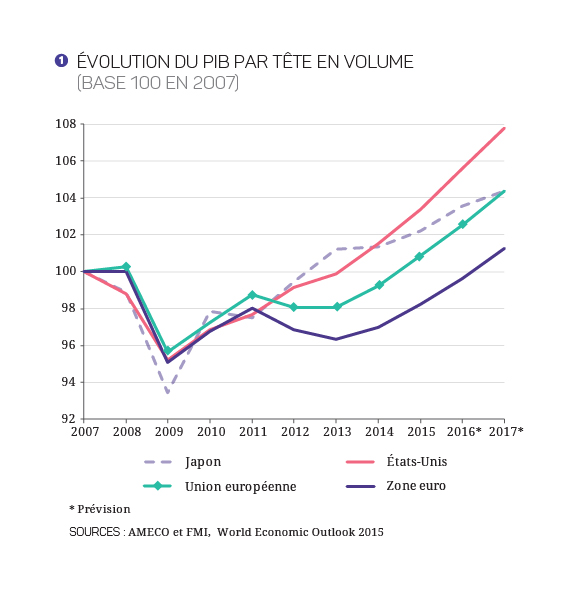

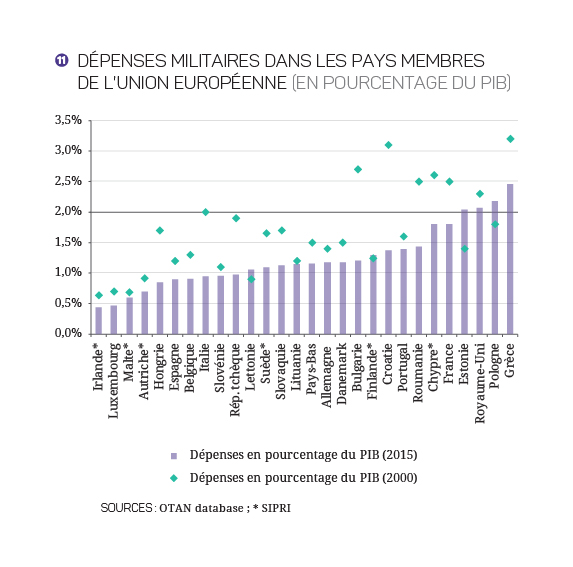

Le rôle de l’Union est resté remarquablement inexistant en matière de sécurité et de défense où elle n’a jamais paru aussi affaiblie, alors même que les citoyens européens soutiennent largement l’éventualité d’une action commune dans ces domaines[6]. Les dépenses militaires (en pourcentage du PIB) sont continûment en baisse dans la quasi-totalité des États membres depuis trente ans et le gros de l’effort est supporté par un petit nombre de pays, dont la France (graphique 11). Dans 23 des 28 États membres, ces dépenses se situent sous la barre des 2 % du PIB fixée par l’OTAN comme objectif minimal. Si tous les États membres respectaient cette cible, le montant total des dépenses militaires dans l’Union passerait de 187 milliards à 265 milliards d’euros. [Voir encadré 4 dans le +]

Une crise de légitimité

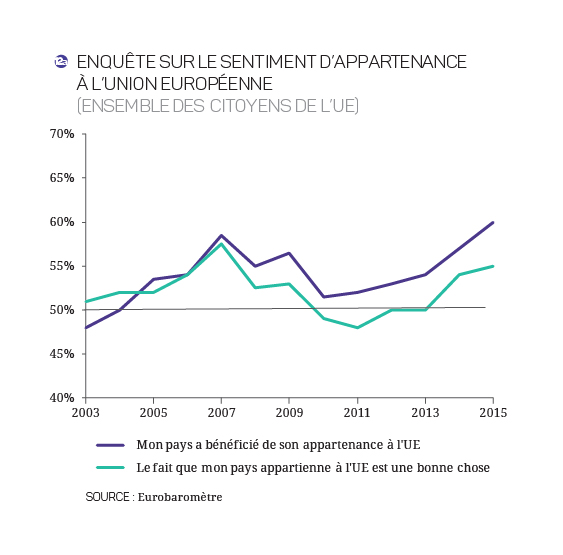

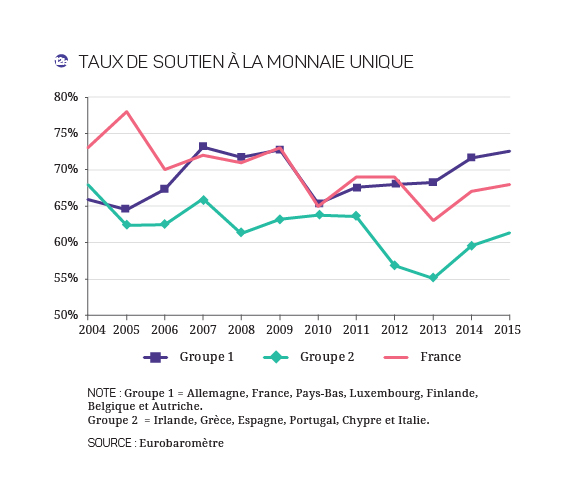

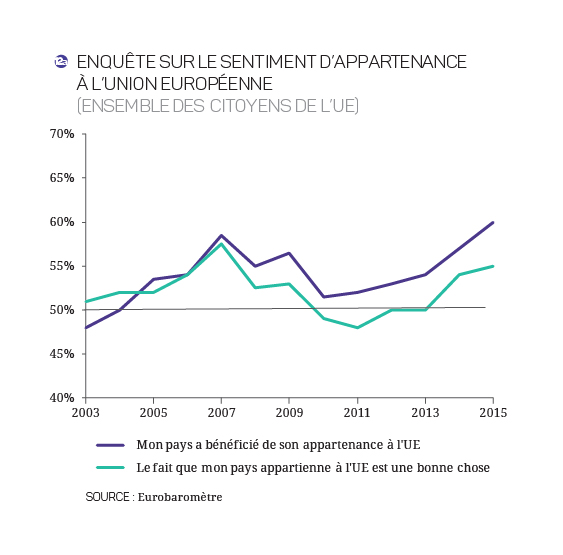

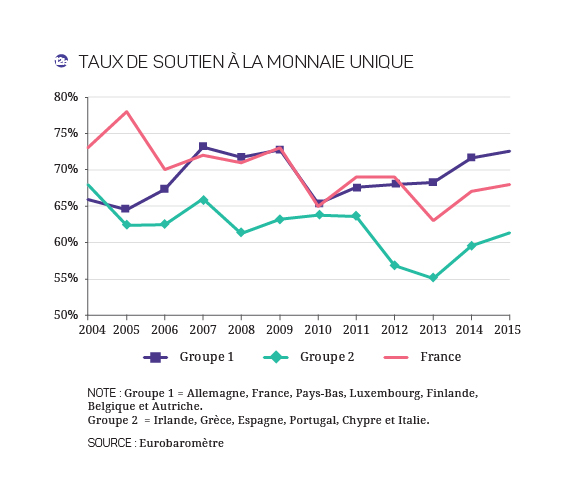

Ni avancer, ni reculer, ni rester sur place ? En dépit des graves difficultés qu’ils traversent, les citoyens de l’Union continuent, dans les enquêtes d’opinion, à exprimer une adhésion majoritaire au projet européen (graphique 5a). Ce sentiment est même en progression depuis 2011. Pour ce qui est de la monnaie unique, elle continue d’être soutenue par une majorité de la population, y compris dans les pays qui ont subi les ajustements les plus violents (graphiques 12).

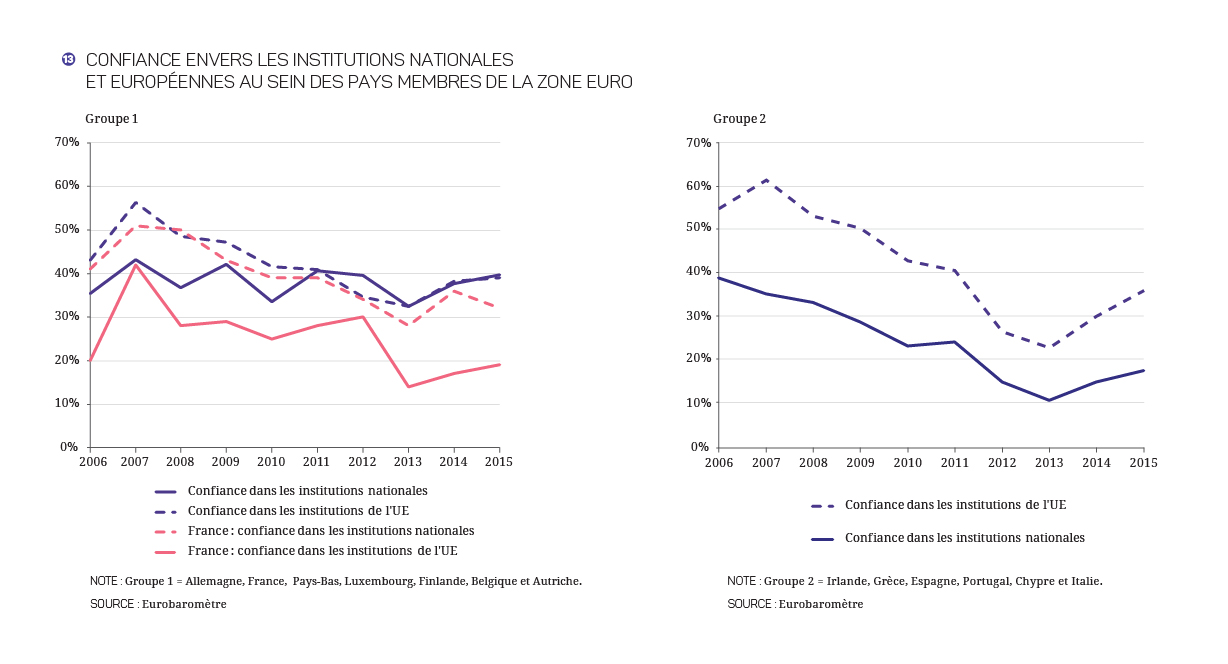

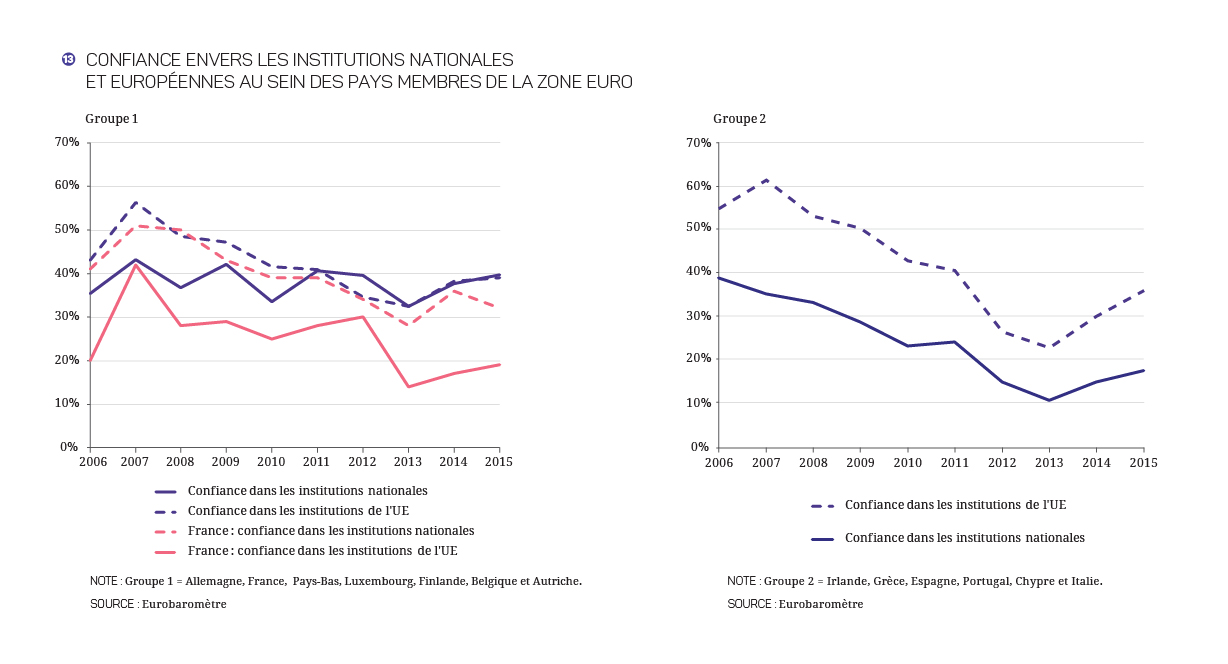

La confiance envers les institutions européennes est cependant sérieusement entamée. Cette perte de confiance a été particulièrement sévère dans les États les plus durement touchés par la crise (graphique 13). Elle n’est pas propre aux institutions européennes puisque dans la quasi-totalité des États membres, et de manière encore plus prononcée dans ceux qui ont le plus souffert économiquement et socialement, la défiance des citoyens est encore plus accentuée envers leurs propres institutions nationales. Comme l’illustre la campagne présidentielle américaine, l’Europe n’est pas seule concernée par ce mouvement de défiance.

Parallèlement, la crise des réfugiés met crûment en lumière les différences de valeurs qui séparent les États membres et la difficulté qu’ont beaucoup d’entre eux à mettre en action le principe de solidarité face à l’adversité. L’Europe aujourd’hui est traversée de fractures à la fois au sein des États membres et entre eux.

Le paradoxe est que les Européens s’expriment à la fois majoritairement contre un transfert plus important de pouvoir aux institutions de l’UE[7] et contre une sortie de leur pays de l’Union européenne ou de la zone euro, tout en ne se satisfaisant pas du statu quo. Le constat que l’Europe ne peut ainsi ni avancer, ni reculer, ni rester sur place illustre le fait que la méthode des petits pas irréversibles, théorisée par Jean Monnet, s’est enrayée. La stratégie d’intégration au fil d’un processus continu se déroulant par étapes successives, dont chacune appelle l’étape suivante, est aujourd’hui mise en échec[8]. On peut tirer de cette observation deux conclusions alternatives : l’une est que l’Europe est, temporairement au moins, dans une impasse stratégique ; l’autre est qu’il faut changer de méthode et présenter aux citoyens un choix entre des stratégies cohérentes et complètes et leurs conséquences.

Un équilibre institutionnel inefficace et instable

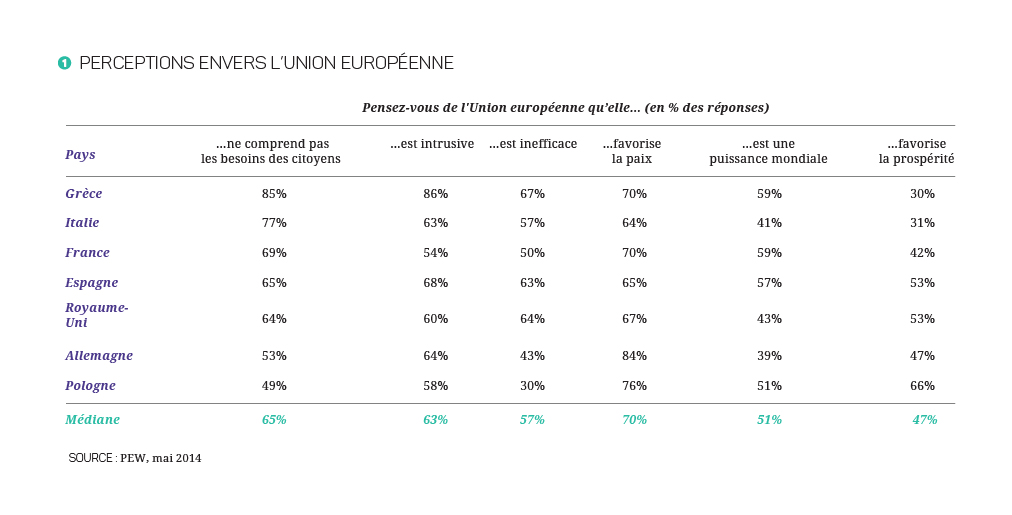

L’insatisfaction envers les institutions européennes vient du double procès qui leur est fait : en efficacité et en légitimité. En efficacité, parce que les citoyens européens jugent que ces dernières n’ont pas tenu la promesse de la prospérité et n’ont pas su répondre aux problèmes les plus aigus auxquels ils sont confrontés (tableau 1). En légitimité, parce que les citoyens européens ne comprennent pas le processus démocratique qui conduit aux décisions qu’ils observent, et ne savent pas qui est véritablement responsable des décisions prises. L’exclusion du Parlement européen des décisions concernant la zone euro, en particulier celles relatives à la crise grecque qui étaient les plus lourdes de conséquences, ajoute au procès en illégitimité. Certains États contestent également la légitimité des institutions communautaires à proposer des solutions communes lorsque les politiques en jeu n’ont pas été communautarisées, comme dans le cas de la crise des réfugiés. C’est l’ensemble du système institutionnel européen qui est mis en cause.

Pourtant, dans beaucoup des domaines qui sont aujourd’hui au cœur des critiques les plus vives, les décisions se prennent soit à l’unanimité des États (politique fiscale, politique sociale), soit par la méthode intergouvernementale, sans participation significative du Parlement (ajustements budgétaires, programmes de la Troïka) ou même de la Commission (défense, sécurité).

Dans un tel contexte, la probabilité est aujourd’hui élevée qu’un des grands États fondateurs porte au pouvoir, au cours de la décennie, un gouvernement prônant un recul de l’intégration européenne. En pareil cas, le système institutionnel européen serait rapidement exposé au blocage. C’est pourquoi la préservation du statu quo peut difficilement faire figure de stratégie.