Les politiques en faveur de l’emploi couvrent un périmètre extrêmement large. Les mesures visant à stimuler la croissance des entreprises, à développer certains territoires ou secteurs d’activité, à soutenir l’investissement ou à promouvoir l’innovation ont, par exemple, un impact sur l’emploi. Nous nous limitons ici aux politiques qui entrent dans la catégorie des dépenses spécifiques pour l’emploi marchand et à celles qui participent au développement des compétences et à la régulation du marché du travail.

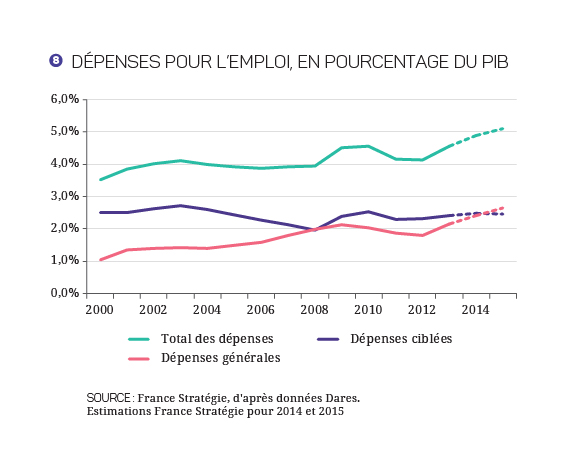

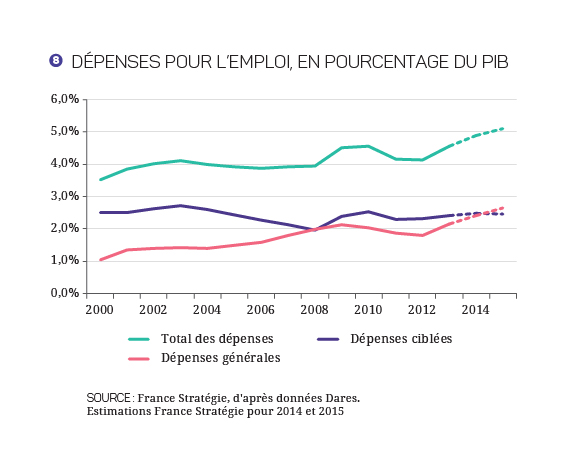

Au fil des décennies, les politiques destinées à contrer la montée du chômage ont été à la fois diverses et conséquentes. Par-delà leur caractère cyclique – les moyens requis augmentent en période de basse conjoncture – et l’instabilité de certains dispositifs, leur coût a crû tendanciellement sur les quinze dernières années. Les dépenses dites « ciblées sur les individus », qui recouvrent l’indemnisation des chômeurs, et les dépenses dites « actives », qui comprennent la formation, l’accompagnement, les contrats aidés et les aides à la création d’entreprise, sont assez stables : elles s’élevaient en 2013 à 51 milliards d’euros, soit 2,4 % du PIB, ce qui positionne la France en 7e position en Europe. Les dépenses dites « générales », qui visent en grande partie à abaisser le coût du travail par l’exonération de cotisations sociales et les crédits d’impôt, ont quant à elles tendanciellement augmenté depuis quinze ans : elles s’élevaient à plus de 57 milliards en 2015, soit 2,6 % du PIB[16]. Au total, ce sont donc environ 108 milliards d’euros de ressources publiques, soit 5 points de PIB, qui sont directement mobilisés chaque année pour l’emploi (voir graphique 8).

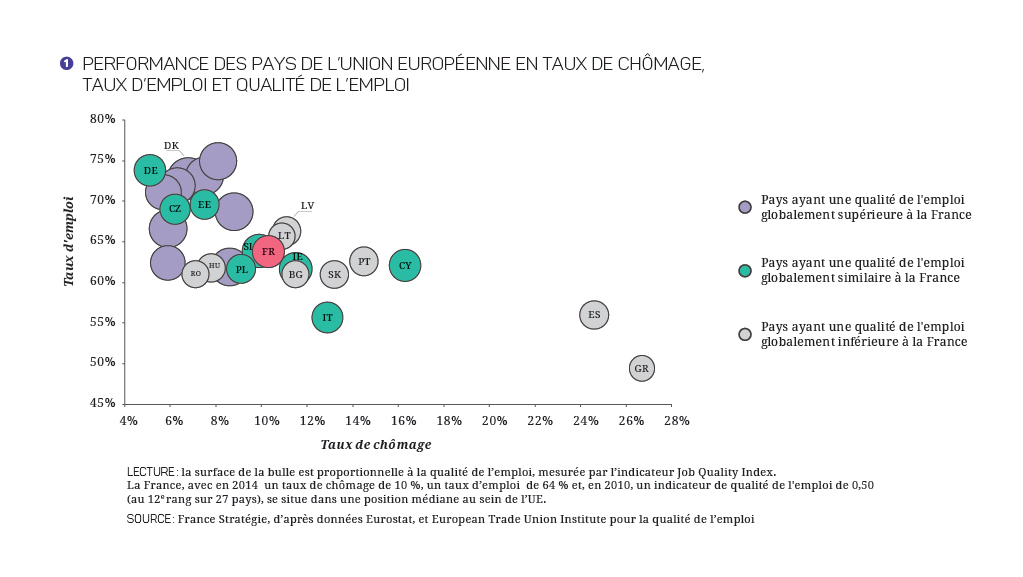

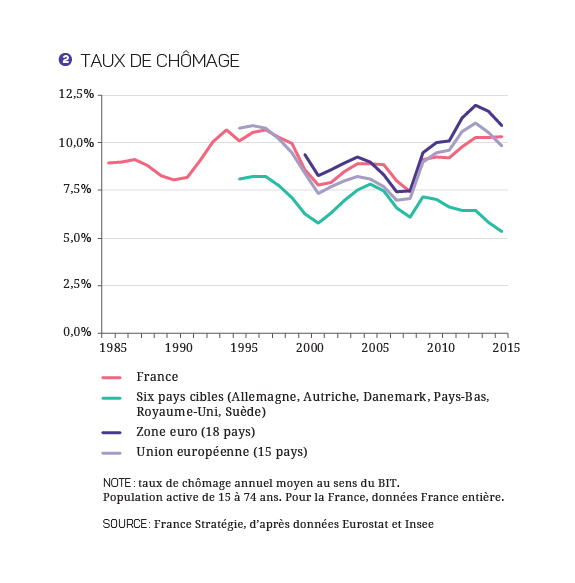

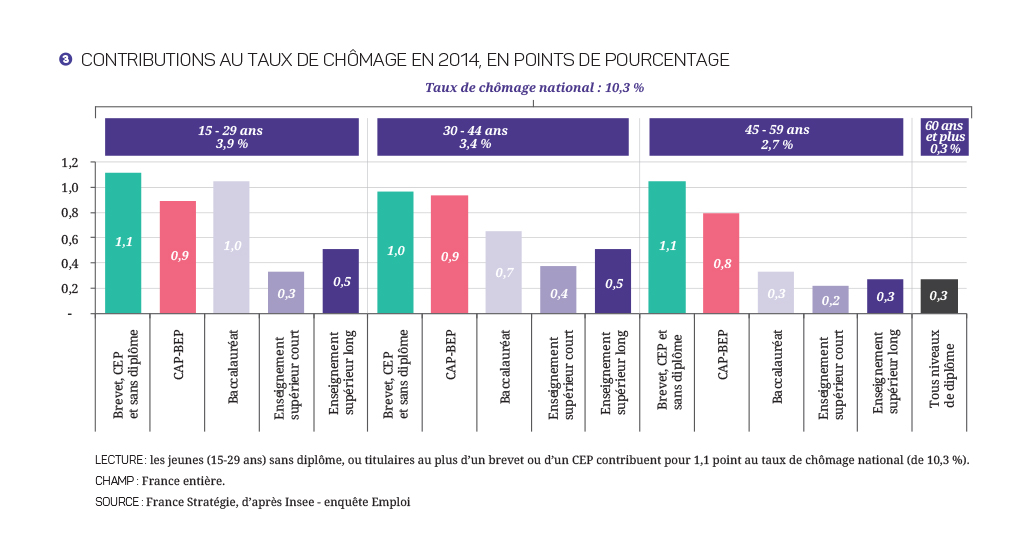

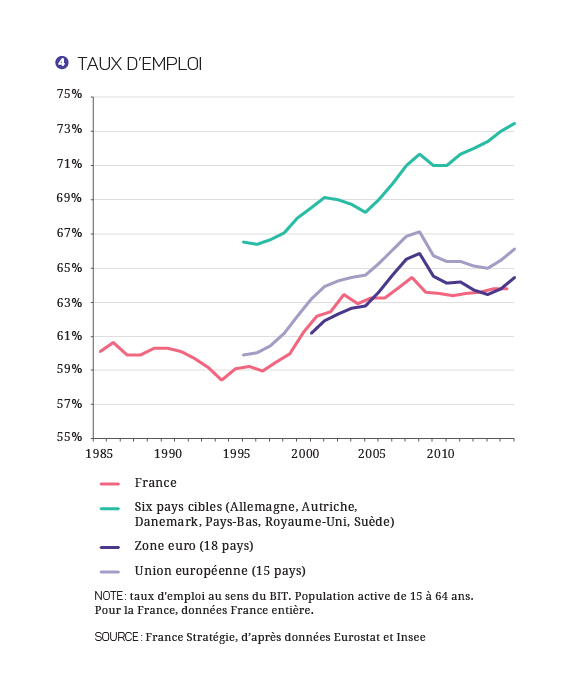

En dépit des sommes engagées, les performances sur le marché du travail sont décevantes. Quels leviers permettraient de remédier à cette situation sans nécessairement accroître la dépense publique ? Trois grands axes peuvent structurer l’analyse : l’adéquation à trouver entre compétences des travailleurs et besoins des employeurs, ce qui renvoie principalement à l’enjeu de la formation ; l’efficacité des dépenses publiques en faveur de l’emploi ; et enfin la régulation de la relation d’emploi – en termes de contrats, de temps du travail et de dialogue social – et sa capacité à concilier sécurité pour les travailleurs et adaptabilité pour les entreprises.

Un enjeu central : l’adaptation des besoins et des compétences

La mise en adéquation des besoins des entreprises et des compétences des actifs est un élément central d’évolution de l’emploi à dix ans, tant en quantité qu’en qualité. Il ne faut pas voir ce processus comme une simple adaptation des formations aux besoins des entreprises, mais bien plutôt comme un ajustement réciproque. Dans un contexte de mutations rapides et en partie imprévues, cette adéquation nécessite de mettre l’accent sur les compétences génériques ou transversales propres à permettre l’adaptation des actifs à différents métiers dans différentes branches professionnelles[17].

La formation initiale

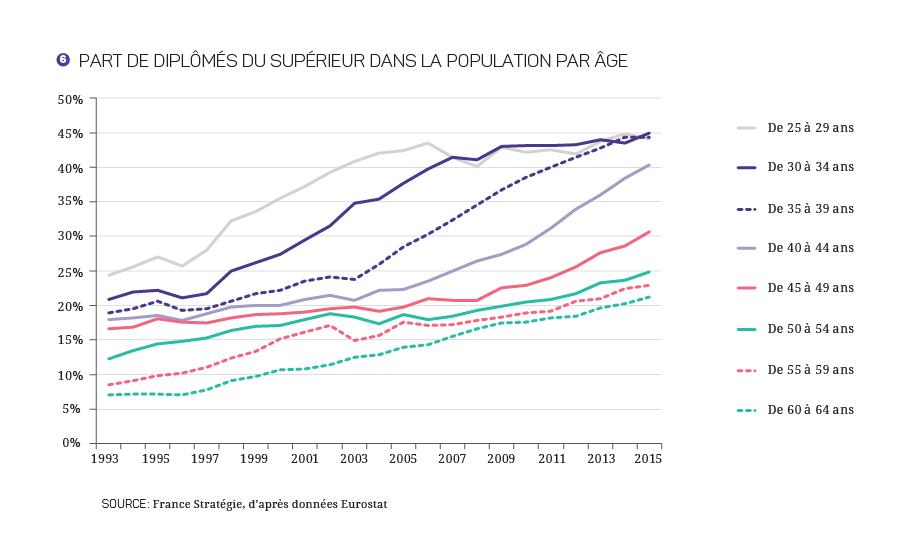

Un enjeu spécifique concerne la place de la professionnalisation dans la formation initiale et le lien entre l’école et l’entreprise pour accompagner la transition entre éducation et emploi. À ce titre, la formation en alternance – contrats d’apprentissage et de professionnalisation – est un objectif de politique publique continûment réaffirmé depuis trente ans[18]. Mais après une nette augmentation entre 1990 et 2001, de 440 000 à 600 000, les effectifs stagnent, voire régressent depuis 2011. Ce plafonnement global s’accompagne d’une progression de l’apprentissage pour les formations supérieures, alors même que les plus diplômés ne sont pas ceux qui rencontrent le plus de difficultés d’insertion sur le marché du travail.

- À l’horizon 2027, la place de l’alternance doit être repensée. Est-elle généralisable ? Avec quel pilotage (rôle des régions, de l’État, des entreprises) ? Le soutien financier de l’État à l’apprentissage doit-il être, en tant que politique d’emploi, recentré sur les diplômes professionnels inférieurs au Bac et viser ainsi les populations les plus en difficulté ? Au-delà de l’apprentissage, comment favoriser et valoriser l’acquisition de compétences professionnelles dans le système éducatif ?

La formation continue

La formation continue des salariés et des demandeurs d’emploi demeure, en dépit de multiples réformes, l’objet de nombreuses critiques dénonçant sa complexité et son insuffisante efficacité. Les montants engagés sont en effet importants[19] mais la France se caractérise par un faible taux d’accès à la formation continue pour les plus fragiles sur le marché du travail (salariés les moins diplômés et chômeurs). Les obstacles rencontrés sont multiples : méconnaissance des formations disponibles, coût financier pour les individus, problèmes de garde d’enfants et de santé, etc. Pour lutter contre ces inégalités, l’accent a été mis sur des outils individualisés d’accès à la formation continue (droit individuel à la formation, congé individuel de formation et récemment compte personnel de formation) et sur des dispositifs visant à accompagner les individus dans leur démarche de reconversion (service public de l’orientation, Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, etc.). Le conseil en évolution professionnelle déployé depuis 2015 apparaît également comme le levier potentiel d’un accompagnement plus personnalisé.

Néanmoins, les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées : la perspective à dix ans d’une profonde recomposition des métiers et d’une réallocation d’emplois importante nécessite un système de formation plus efficace pour éviter la déqualification des travailleurs et une hausse du chômage de longue durée.

- Comment réorganiser la formation professionnelle pour la rendre accessible à tous et plus réactive aux besoins du marché du travail ? Comment notamment assurer davantage de transparence sur l’efficacité des formations dispensées et sur la qualité des offres disponibles ?

- Comment faire des outils individualisés que sont les comptes personnels de formation (CPF) et d’activité (CPA) de réels leviers d’accès à la formation pour les moins qualifiés ?

- Comment permettre aux travailleurs de mieux valoriser les compétences professionnelles acquises au-delà du diplôme initial ? Comment assurer leur reconnaissance dans d’autres secteurs d’activité ?

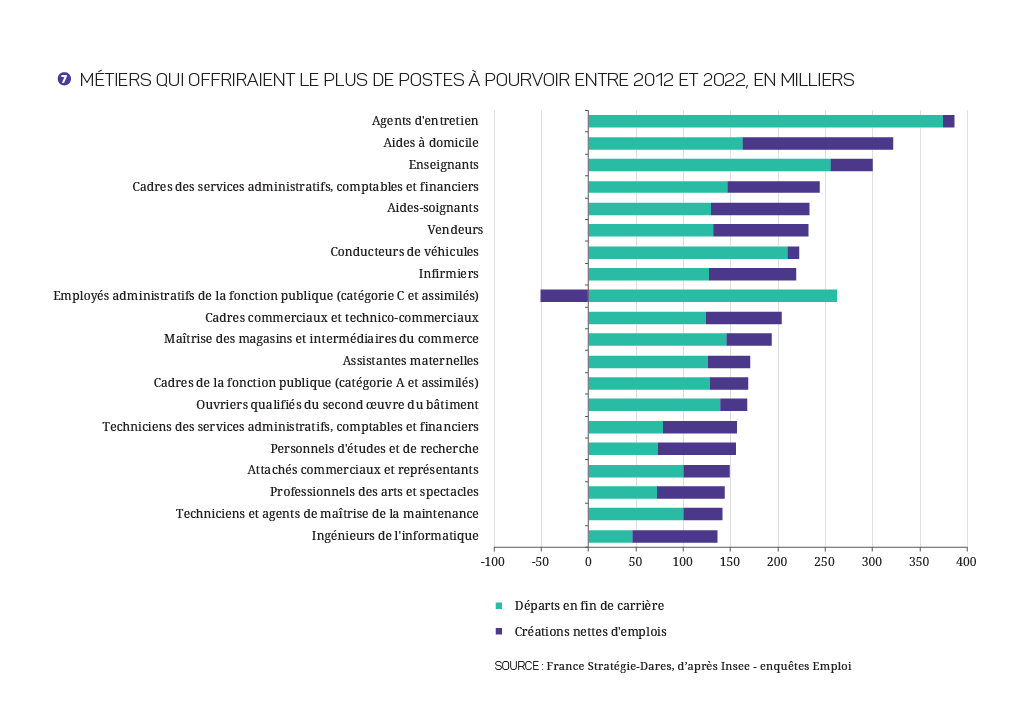

Information et attractivité

En dehors des enjeux de formation, d’autres facteurs affectent la qualité de l’appariement entre offre et demande d’emploi. Les emplois non pourvus – 190 000 selon Pôle emploi[20] – et les difficultés de recrutement exprimées par certaines entreprises suggèrent qu’il existe des marges de progression en matière de transparence de l’information sur les offres à pourvoir et d’accompagnement à la mobilité des travailleurs. Liées en partie au manque d’attractivité de certains postes, ces difficultés d’appariement invitent aussi à repenser la qualité de ces emplois, qu’il s’agisse des conditions de travail ou des perspectives de carrière.

Quelle combinaison des dépenses publiques pour favoriser l’accès à l’emploi ?

Baisse du coût du travail

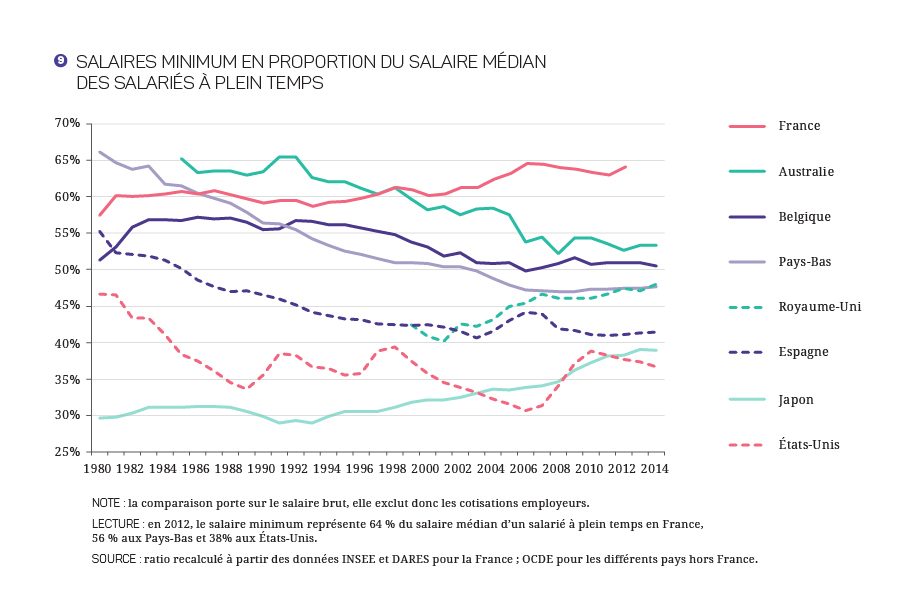

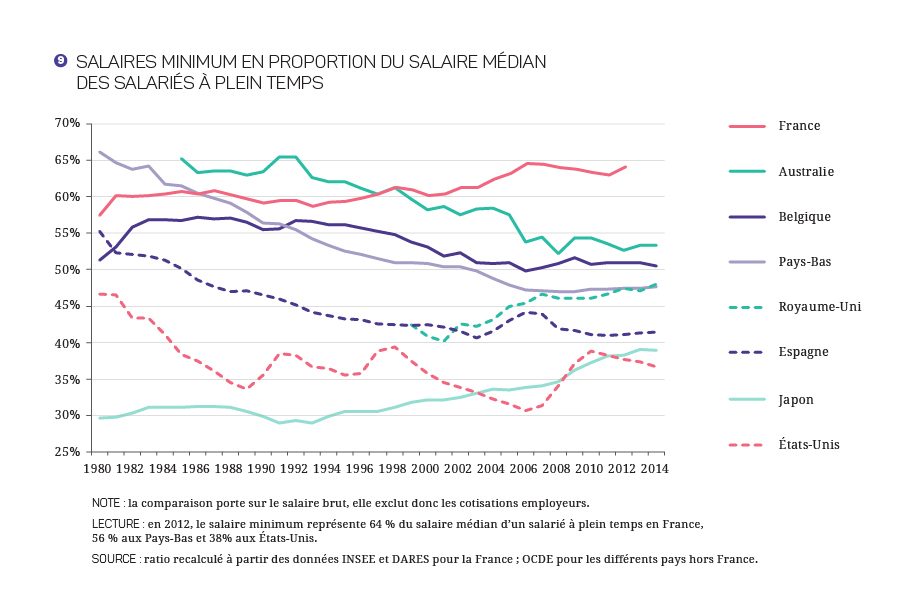

La baisse du coût du travail peu qualifié, notamment par l’exonération de cotisations sociales sur les bas salaires, s’est imposée en vingt-cinq ans comme l’une des principales composantes des politiques de l’emploi en France. L’importance prise par ces dépenses générales tient d’abord au choix historique consistant à asseoir le financement de la protection sociale sur les revenus du travail. Elle tient aussi à la volonté de maintenir un salaire minimum légal relativement élevé, uniforme et dynamique – si on le compare en proportion du salaire médian à la plupart des pays étrangers, voir graphique 9 – visant à assurer une redistribution des fruits de la croissance entre tous les salariés.

Le salaire minimum a certes limité les inégalités salariales et contribué à la qualité de l’emploi, mais son effet sur la pauvreté des actifs est plus incertain[21] dès lors qu’une fraction importante de la population se retrouve sans emploi ou à temps partiel contraint.

La politique d’exonération de cotisations employeurs initiée dans les années 1990 a eu un effet positif sur l’emploi[22] mais la combinaison du SMIC et des allègements n’a pas permis d’éviter un taux de chômage important des peu qualifiés, et son coût pour les finances publiques est croissant.

Dès lors trois grandes options peuvent être envisagées à l’avenir.

- Maintenir cette combinaison d’instruments, sans s’interdire de continuer à modifier le montant et le ciblage des allègements à la charge du budget de l’État. La conversion du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en réduction de cotisations sociales s’inscrit dans cette logique, de même que le remplacement des exonérations par des baisses définitives des taux de cotisation. Les marges de manœuvre sont cependant réduites. D’une part, la situation tendue des finances publiques oblige à faire des arbitrages entre dépenses ; d’autre part, les cotisations patronales de sécurité sociale sont désormais nulles au niveau du SMIC. Faut-il mettre en place des exonérations sur les cotisations assurance chômage ou retraite complémentaire ? Sur la taxe d’apprentissage ? Faut-il aller au-delà et exonérer une partie des cotisations salariales ?

- Réviser le mode de financement de la protection sociale pour le faire porter sur de nouvelles assiettes (ensemble du revenu, consommation, émissions de gaz à effet de serre, etc.) et baisser à terme les prélèvements sur le travail. La logique de cette option, qui pourrait se superposer ou se substituer partiellement à la précédente, ne serait pas de cibler telle ou telle catégorie de salaires mais, en contrepartie d’un élargissement de l’assiette de financement de la protection sociale, de réduire le coût du travail pour tous les niveaux de qualification, en particulier en vue de renforcer la compétitivité[23].

- Revoir les objectifs assignés au salaire minimum. Les règles de fixation du salaire minimum viseraient en priorité le soutien à l’emploi peu qualifié, ce qui pourrait conduire à le différencier selon l’âge ou le territoire, voire selon les branches d’activité. Parallèlement, la lutte contre la pauvreté et les inégalités de revenus serait en priorité assignée au système socio-fiscal (prime d’activité, crédit d’impôt, prestations sociales, etc.). Le Royaume-Uni et l’Allemagne, qui s’inscrivaient dans cette logique, se sont engagés cependant depuis deux ans dans une démarche de revalorisation de leur salaire minimum.

Les politiques d’incitations à l’emploi

Ces options sur l’équilibre entre revenu et coût du travail doivent également s’articuler avec les dispositifs incitant à la reprise d’activité. La prime pour l’emploi (PPE) instaurée en 2001 et le RSA activité créé en 2009 – qui fusionnent à compter de janvier 2016 en une prime d’activité – visent à la fois à lutter contre la pauvreté des travailleurs modestes et à inciter les chômeurs à retrouver un emploi. Le coût de ces dispositifs est relativement stable, autour de 4 milliards d’euros, mais le RSA activité était marqué par un taux de recours faible (un peu plus de 30 % contre près de 100 % pour la PPE déclenchée automatiquement par les services fiscaux)[24].

Les effets de ces incitations financières sur la reprise d’emploi – à temps plein ou partiel – restent incertains : ils semblent concerner surtout les femmes et dépendent fortement de la configuration familiale[25]. Ces résultats s’expliquent notamment par les faibles montants perçus et par le fait que le principal frein au retour à l’emploi pour nombre de bénéficiaires de minima sociaux relève de contraintes familiales ou de raisons de santé[26].

- Faut-il poursuivre la logique consistant à compléter les plus faibles revenus salariaux par des allocations financées sur fonds publics ? Comment alors paramétrer ces dispositifs pour favoriser un plus fort recours (niveau, automaticité, individualisation, mensualisation, etc.) et la création d’emplois de qualité ?

- Comment articuler (ou redéployer) ces incitations financières avec des aides permettant de lever les freins périphériques à l’emploi ou la formation : transport, garde d’enfants, état de santé, etc. ? Le compte personnel d’activité peut-il être mobilisé pour un meilleur ciblage des aides personnalisées afin d’encourager la reprise d’emploi ?

L’accompagnement vers l’emploi

Le troisième levier financier concerne les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi, dans un contexte d’augmentation des transitions et notamment de recours croissant aux contrats de courte durée qui multiplient les alternances entre périodes d’emploi et de chômage.

La sécurisation des transitions entre deux emplois repose sur deux piliers, le versement d’un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi et l’accompagnement des chômeurs. Depuis 1984 et la création d’un régime spécifique de solidarité, les règles d’indemnisation du chômage ont connu trois modifications d’ampleur : la mise en œuvre en 1992 d’une allocation dégressive avec l’ancienneté au chômage, dégressivité supprimée en 2000 ; l’uniformisation des critères d’accès à l’assurance chômage, à partir de 2009 ; et la conservation des droits d’indemnisation non utilisés en cas de reprise d’activité (droits rechargeables), depuis 2014.

Dans le même temps, l’accompagnement des chômeurs a été renforcé avec la création de Pôle emploi en 2008 et la mise en place de nouvelles modalités de suivi devant répondre à la diversité des situations et des parcours individuels. Pour les moins diplômés, les plus fragiles à l’égard de l’emploi, notamment les jeunes, cet accompagnement prend également la forme de création directe d’emplois par le biais de contrats dits aidés. Leurs effets sur l’insertion durable dans l’emploi font débat. D’abord parce que les bénéficiaires de ces contrats aidés ont vu leur taux d’insertion dans l’emploi diminuer en 2012 de plus de 4 points. Ensuite parce que les contrats aidés du secteur marchand se révèlent plus favorables à l’insertion que ceux du secteur non marchand : 66 % des bénéficiaires d’un « contrat initiative emploi » sont en emploi six mois après, contre 36 % des personnes sortant d’un « contrat d’accompagnement dans l’emploi »[27].

Malgré ces évolutions, le système de sécurisation des transitions ne remplit qu’imparfaitement son rôle dans un contexte de chômage durablement élevé et de multiplication des transitions entre emploi et chômage. Parmi les demandeurs d’emploi, environ un sur deux ne perçoit pas d’indemnités[28] et plus d’un tiers des chômeurs vit sous le seuil de pauvreté. L’accompagnement des demandeurs d’emploi comme des travailleurs reste insuffisamment personnalisé, en raison de la diversité des parcours et des profils mais également d’une qualité insuffisante des dispositifs.

- Faut-il réallouer les dépenses publiques afin de renforcer l’accompagnement vers l’emploi (y compris les contrats aidés et l’encouragement à la création d’entreprise) et la formation ? Il s’agit de personnaliser l’accompagnement pour faire face à l’hétérogénéité des parcours et des profils des travailleurs : chômeurs de longue durée, personnes en activité réduite cumulant emploi chômage ou enchaînant des contrats courts, jeunes sortant de formation, etc.

- Faut-il en particulier revoir l’équilibre avec les dépenses de soutien aux revenus et réviser les conditions d’indemnisation (durée, taux de remplacement ou plafonds) ?

- Faut-il aller vers une plus grande différenciation des contributions des entreprises et des allocations en fonction du risque de chômage du salarié ? Quel équilibre entre droits et devoirs pour les actifs en fonction de ce risque ?

Les leviers règlementaires de la politique de l’emploi

Outre les dépenses, les politiques de l’emploi peuvent avoir pour levier les règles de fonctionnement du marché du travail en matière de temps de travail, de contrat et de dialogue social.

Temps de travail

Au cours des vingt-cinq dernières années, les orientations en matière de politique du temps de travail ont varié. Au début des années 1990, une politique ciblée d’allègement de cotisations favorise le recours à l’emploi à temps partiel. Une autre voie est choisie à partir de la fin des années 1990, celle de la réduction de la durée légale du travail (au sens du seuil de déclenchement des heures supplémentaires) à temps plein de 39 heures à 35 heures par semaine. Cette réduction s’accompagne d’allègements des cotisations sociales employeurs supplémentaires et pérennes afin de contenir le coût horaire du travail en bas de l’échelle salariale. Entre 2007 et 2012, exonérations sociales et fiscales sont de nouveau mobilisées, mais cette fois en faveur d’un allongement de la durée du travail et d’une hausse des rémunérations, par le biais des heures supplémentaires. Depuis 2012, une forme de « ni-ni » (ni augmentation, ni réduction) prévaut en matière de durée du travail.

Par ailleurs, au-delà de l’existence d’une durée légale uniforme, les possibilités de flexibilisation des temps de travail ont été étendues via de multiples aménagements (annualisation, forfaits jours, etc.) conditionnés de façon croissante à des accords d’entreprise. L’articulation entre durée légale et flexibilité a cependant produit une complexification des normes et engendré des inégalités entre salariés selon la taille de leur entreprise.

Le choix, contrairement à d’autres pays européens, de fixer à un niveau relativement bas la durée légale du travail, tout en privilégiant le travail à temps plein, s’est traduit par un moindre recours au temps partiel et par des temps partiels plus longs. Les temps partiels courts, eux, sont plus fréquemment perçus comme subis. Si ce choix a favorisé un moindre écart de temps de travail entre hommes et femmes (celles-ci restant cependant plus souvent à temps partiel), il s’est aussi traduit pour certains salariés par une intensification du travail ou par des difficultés à concilier les différents temps de vie.

Depuis une quinzaine d’années, le débat français sur le temps de travail s’est focalisé sur la durée légale. Réduire ou augmenter cette dernière sans l’accompagner d’une variation proportionnelle du salaire mensuel renvoie à des analyses différentes du chômage : insuffisance persistante de la demande effective ou raréfaction du travail dans le premier cas, coût du travail trop élevé dans le second. Cette focalisation s’est faite au détriment d’une réflexion plus large sur l’adéquation des temps de travail aux attentes des salariés et aux besoins des entreprises. À l’horizon de dix ans, comment penser une politique du temps de travail capable de concilier à la fois la qualité de vie, la compétitivité et l’emploi ?

- Faut-il modifier la durée légale du travail (la baisser à 32 heures ou revenir à 39 heures par exemple) ? Ou doit-on plutôt réduire son rôle normatif pour aller vers une plus grande différenciation des horaires selon les branches, les entreprises et les personnes ? Avec quelles incidences sur les salaires et les congés ?

- Comment encourager des aménagements du temps de travail qui concilient aspiration individuelle et contraintes productives des entreprises ?

- Faut-il favoriser un recours « choisi » au temps partiel, y compris sur des temps courts comme en Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple aux deux extrémités de la vie professionnelle[29] ? Comment réduire l’effet négatif du temps partiel sur les carrières professionnelles et les retraites ?

- Comment repenser le temps de travail non sur une semaine ou une année mais tout au long de la vie, pour permettre aux personnes d’adapter leur rythme en fonction de leurs besoins à différents âges ? Quels outils mobiliser : la portabilité du compte épargne-temps d’un emploi à un autre, le droit à congé sabbatique, le compte personnel d’activité, etc. ?

Contrat de travail

S’agissant de la relation contractuelle entre salarié et employeur, les politiques ont alterné entre le renforcement de la protection des salariés et la flexibilisation de la relation de travail, tant pour les contrats à durée déterminée (CDD) qu’indéterminée (CDI).

Ainsi, en matière de licenciement collectif, des procédures plus strictes ont été établies afin de renforcer la protection des salariés face aux restructurations, puis des possibilités ont été ouvertes pour négocier collectivement et « déjudiciariser » les plans de sauvegarde de l’emploi. En matière de licenciement individuel, la rupture conventionnelle, de plus en plus utilisée depuis sa mise en place en 2008, a permis de sécuriser un nombre important de séparations sans avoir à rendre compte d’un motif. Cela n’a pourtant pas épuisé les débats sur les règles de licenciement et leur incidence sur l’emploi ; et l’incertitude associée au contentieux prud’homal concentre toujours les craintes des employeurs[30].

Le législateur a également encouragé les formes d’emploi de courte durée en multipliant les contrats dérogatoires au CDI[31], en encadrant leur usage. Mais devant leur développement, une surtaxe sur les CDD de courte durée a été mise en place à partir de 2013. Outre l’insécurité générée par ces évolutions, l’enjeu est significatif pour l’assurance chômage : le coût net des fins de CDD est de près de 6 milliards d’euros en 2014 (hors intérim et intermittents) et les règles de cumul entre activité et chômage tendent à favoriser l’enchaînement de contrats courts à temps plein[32].

L’enjeu lié à ces formes de contrats est aujourd’hui moins leur effet sur le niveau d’emploi que celui de la dualisation du marché du travail. Une partie de la population, sur laquelle se concentre l’usage de plus en plus fréquent des contrats (très) courts, peine à s’insérer durablement dans l’emploi et à accéder au CDI, encore perçu comme garant de la stabilité dans l’emploi. Pour lutter contre cette dualisation, plusieurs options sont envisageables :

- Encadrer les relations d’emploi sources de forte précarité et inciter financièrement au passage à des formes d’emploi plus stables. Faut-il subventionner cette conversion ou pénaliser les employeurs abusant des contrats à durée limitée ? Comment les responsabiliser pour éviter qu’ils reportent sur la collectivité les coûts de rupture ou de gestion de la main- d’œuvre, notamment via l’enchaînement de contrats courts ?

- Assumer la nécessité de disposer, à côté du CDI, d’un éventail de contrats à durée limitée couvrant des horizons variables pour faire face à l’incertitude économique tout en réduisant l’insécurité attachée à ces contrats. Faut-il pour cela encourager la régulation par un tiers afin de favoriser une plus grande stabilité pour les travailleurs en contrats à durée limitée (groupement d’employeurs, portage salarial, CDI intérimaire, indépendants opérant via des plateformes, etc.) ?

- Rapprocher les deux types de contrat de travail par un assouplissement du CDI, pour en faciliter la rupture, via la modulation des droits sociaux qui lui sont associés ?

Dialogue social

Un troisième levier réglementaire concerne la place donnée à la négociation collective. Depuis les années 1980, le législateur tend à reconnaître l’entreprise comme le lieu pertinent pour adapter collectivement les conditions d’emploi et de travail au contexte économique. Cela s’est traduit à la fois par un renforcement des prérogatives économiques des représentants du personnel et par la primauté donnée à la négociation d’entreprise sur les autres sources de régulation (code du travail et conventions collectives de branche) dans un nombre croissant de domaines.

La concrétisation de cette politique demeure néanmoins fragile et partielle[33] pour de multiples raisons dont la confiance limitée entre interlocuteurs sociaux, la faible syndicalisation (près de 9 % des salariés en 2013 dans le secteur marchand et associatif[34]), l’absence de représentants du personnel dans nombre d’entreprises et les pressions sur l’emploi dans un contexte de chômage élevé.

La négociation sur les salaires occupe une place particulière dans ce paysage, dans un contexte d’affaiblissement des gains de productivité et d’inflation de plus en plus faible. Une de ses fonctions est de renforcer la réactivité de la fixation des salaires à la conjoncture de l’emploi et aux perspectives de productivité :

- Faut-il donner plus de latitude à la négociation d’entreprise et si oui jusqu’où peut-on aller sans produire du « dumping » social au sein d’un même secteur ?

- Quel rôle pour les branches ? Une régulation négociée à l’échelon des branches professionnelles demeure indispensable, notamment pour les TPE-PME. Comment organiser ces branches de manière à répondre aux spécificités productives de chaque activité tout en offrant un cadre salarial propice à l’émergence de nouvelles activités et à la mobilité des salariés ?

La négociation collective est autant un moyen pour améliorer la qualité de l’emploi qu’un levier de performance économique.

- Comment développer des compromis permettant aux entreprises de faire face aux fluctuations d’activité par une flexibilité interne de l’emploi qui préserve le capital humain et sécurise les salariés ?

- Quel dialogue social ? Dans l’hypothèse d’un rôle accru de la négociation d’entreprise, comment conforter la représentativité des acteurs qui négocient et accroître la participation des salariés aux décisions stratégiques affectant l’emploi ?

Auteurs :

Amandine Brun-Schammé, Hélène Garner, Nicolas Le Ru, Antoine Naboulet