Dans la France des Trente Glorieuses, la croissance a joué le rôle de ferment unificateur d’une société divisée. Les conflits capital-travail restaient vifs mais chacun tirait des gains de productivité une amélioration de son propre niveau de vie. Pour reprendre les mots du président Kennedy, en France comme ailleurs, « la marée montante [soulevait] tous les bateaux ».

La croissance moderne n’est pas seulement plus faible, elle est aussi sensiblement moins unificatrice. Dans plusieurs économies avancées, elle s’est accompagnée d’une accentuation des inégalités de salaire et de revenu et n’a pas ou peu bénéficié au plus grand nombre. Dans ces conditions, elle fait l’objet de doutes croissants.

Les inégalités sont-elles le prix de la croissance ?

La question de la compatibilité entre l’objectif de croissance et celui de la réduction des inégalités est l’une des plus débattues par les économistes[12].

Dans les années 1950, Nicolas Kaldor[13] identifie une série de faits stylisés au niveau macroéconomique : parmi eux, la constance du ratio entre capital et production et la stabilité des parts du revenu national attribuées au travail et au capital. De son côté, Simon Kuznets[14] avance qu’au cours des différentes étapes de développement d’un pays, les inégalités entre les individus sont appelées à s’accroître dans un premier temps, avant de se réduire dans un second. Sur cette base, chercher à lutter contre les inégalités par la fiscalité et les transferts est nécessaire, mais à l’intérieur de certaines limites. Okun souligne dans les années 1970 qu’une redistribution des plus hauts revenus vers les moins aisés ne peut se faire qu’au prix d’une diminution du revenu national : la diminution de l’épargne au profit de la consommation immédiate conduit à une baisse de l’investissement et donc, à terme, de la production.

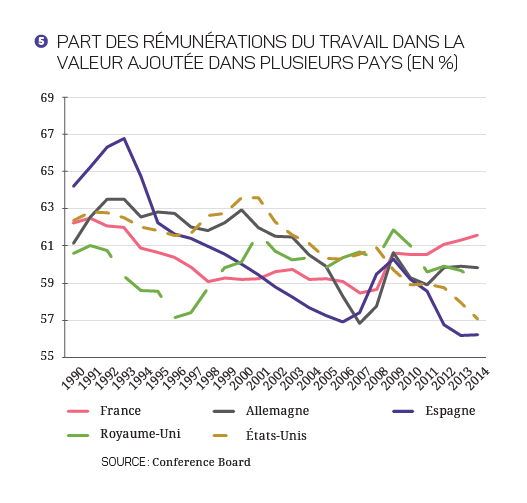

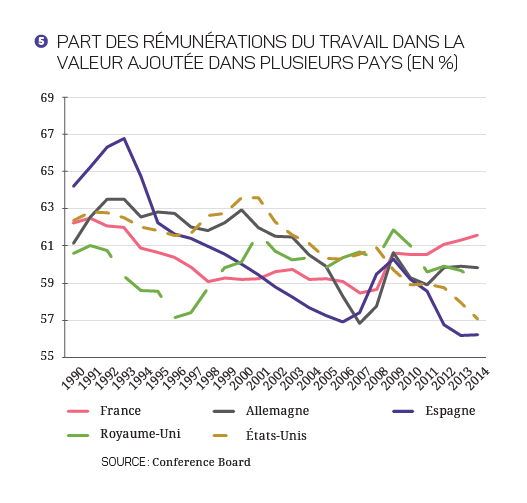

Ces faits stylisés ne décrivent plus la situation d’aujourd’hui. Dans nombre de pays avancés, la part de la rémunération du capital dans les revenus nationaux s’est accrue sur les vingt dernières années et les inégalités ont augmenté, notamment du fait des progressions de revenu enregistrées en haut de l’échelle[15].

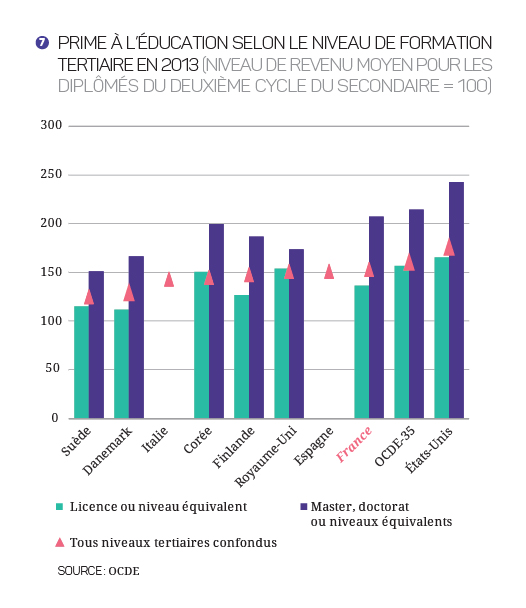

L’accroissement des inégalités salariales qui a accompagné la croissance des économies développées sur les dernières décennies est souvent expliqué par l’avènement d’un progrès technique qui favoriserait le travail qualifié. Plus précisément, il conduirait à une polarisation du marché du travail, c’est-à-dire à un accroissement simultané de la part des emplois correspondant aux métiers les plus qualifiés et les moins qualifiés, et à une baisse de la part des emplois des qualifications intermédiaires, recouvrant certaines formes de travail routinier, emplois pour lesquels les possibilités d’automatisation des tâches sont importantes. Même si l’ampleur du phénomène reste débattue[16], cette polarisation se généraliserait à l’ensemble des secteurs de l’économie, sous l’effet de la diffusion des nouvelles technologies.

Plus récemment, Aghion et al.[17] ont décrit d’autres types de liens, plus complexes, entre croissance et inégalités : l’innovation et le processus de création-destruction du tissu productif, à la source de la croissance, s’accompagneraient d’une augmentation des inégalités tout en haut de l’échelle des revenus, sans pour autant avoir un impact marqué sur l’évolution du restant des revenus, donc sur le niveau général des inégalités dans la société. En outre, davantage d’innovation ne se traduirait pas seulement par une hausse plus rapide du revenu des 1 % les plus riches, mais également par une mobilité sociale plus grande, et donc par un renforcement de l’égalité des chances. Ainsi, il pourrait y avoir un arbitrage à faire entre égalité des revenus à un instant donné et croissance, mais la croissance ne nuirait pas à l’équité si l’on tient compte des trajectoires individuelles de revenus sur une période plus longue.

Cette thèse paraît au premier abord mise à mal par les travaux de Miles Corak[18] sur la courbe dite « de Gatsby le Magnifique », qui relie le niveau d’inégalités à la mobilité sociale. Les pays qui connaissent un niveau d’inégalités important se caractériseraient également par une faible mobilité sociale d’une génération à l’autre. Pour autant, les deux approches peuvent se rejoindre, s’il s’avère que les transmissions intergénérationnelles de capital humain, facteur clé des capacités des individus à innover, sont importantes.

Par ailleurs, le FMI[19] et l’OCDE[20] ont récemment étudié les effets du niveau d’inégalités sur le taux de croissance. Pour l’OCDE, la hausse des inégalités entre 1985 et 2005 aurait réduit en moyenne de 4,7 points le PIB des pays analysés. Une hausse des inégalités se traduirait en effet par un moindre investissement éducatif des personnes à faibles revenus, ce qui pèserait sur la croissance et contribuerait en retour à les accroître encore davantage.

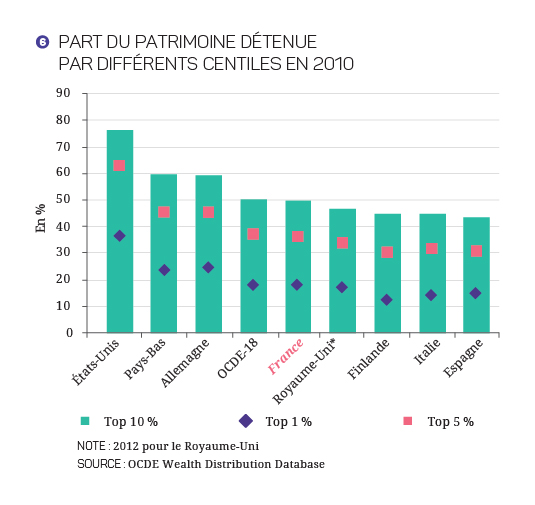

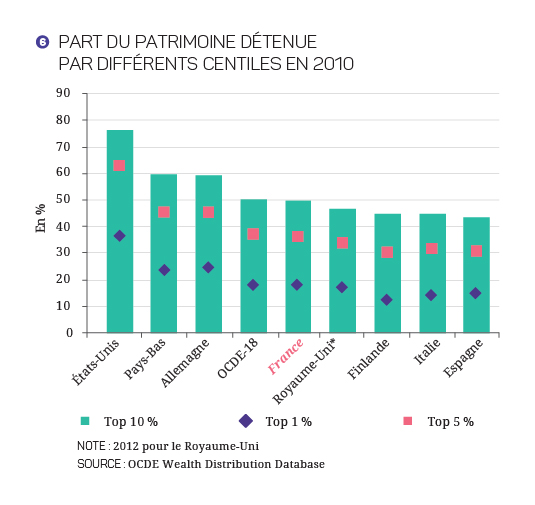

Outre les inégalités dans la distribution des revenus, les inégalités de patrimoine font l’objet d’une attention renouvelée. La notion de richesse détenue ne peut se limiter à la détention de capital physique de production, mais doit inclure l’ensemble des valeurs capitalisables permettant de générer des rentes[21]. Selon certaines études, les inégalités de patrimoine pèseraient sur la croissance économique, notamment dans le cas où le capital est acquis par le biais de connivences politiques[22].

Au final, le lien entre croissance et inégalités n’est pas univoque, car il dépend de la nature des inégalités étudiées. Lorsque les inégalités trouvent leurs origines dans les systèmes institutionnels (éducation, formation, justice, santé), elles se traduisent par une faible mobilité sociale et freinent la croissance. Il en va de même lorsqu’elles sont liées à des situations de rente, sans relation avec l’effort fourni par l’individu qui en bénéficie[23]. Les rentes de situation peuvent prendre des formes multiples : protection de certaines professions, caractère critique de certains métiers ou institutions qui leur confère un fort pouvoir de blocage ; rentes foncières ; législations trop protectrices dans le domaine du droit de la concurrence ou celui de la propriété intellectuelle, conduisant à protéger les bénéfices particuliers d’agents économiques déjà en place au détriment des entrants et de l’intérêt général. Il existe à l’inverse une forme plus acceptable d’inégalités, lorsque celles-ci résultent d’un processus d’innovation générant croissance et mobilité sociale. Cette forme d’inégalités serait compatible – au moins jusqu’à un certain point – avec une notion d’équité, contrairement aux autres formes, liées aux rentes de situation et à des systèmes institutionnels qui limitent l’égalité des chances.

Qu’en est-il en France ?

Un lien entre croissance et inégalités peu évident

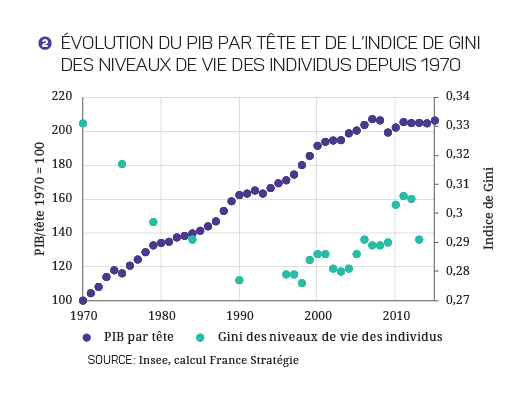

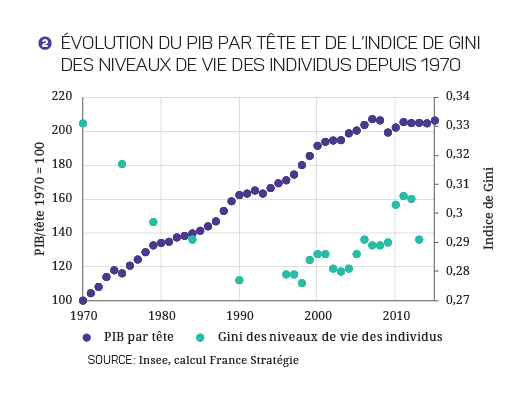

Au regard des évolutions sur longue période du PIB par tête et du niveau général des inégalités mesuré par l’indice de Gini[24] (graphique 2), le lien entre croissance et inégalités n’apparaît pas évident en France (voir la description de différentes mesures d’inégalités de revenus). Tandis que le PIB par tête croît de façon quasi continue entre 1970 et 2007 et stagne ensuite, les inégalités de revenus présentent un profil en U, atteignant un minimum dans les années 1990 avant de remonter quelque peu depuis le début des années 2000[25].

Bien entendu, on ne peut conclure à une absence de lien entre croissance et inégalités sur la seule base de ces observations, car la période recouvre de nombreux changements institutionnels qui ont pu, par ailleurs, agir sur les inégalités. En particulier, la baisse des inégalités durant les années 1970 et 1980 s’explique pour beaucoup par la montée en charge du système de retraite par répartition, qui a permis de faire sortir de la pauvreté nombre de personnes âgées. Depuis le milieu des années 1990, au-delà de fluctuations de très court terme, l’indice de Gini est remonté de 2 à 3 points (d’un peu plus de 27 % à 30 % environ). Cette progression des inégalités résulte à la fois des mouvements enregistrés sur les revenus d’activité et sur les revenus du patrimoine ; mais elle a été freinée par un certain nombre de mesures, prises notamment depuis la crise de 2008-2009, tendant à renforcer la progressivité de l’impôt.

En comparaison internationale, une croissance en perte de vitesse et une montée des inégalités plutôt contenue

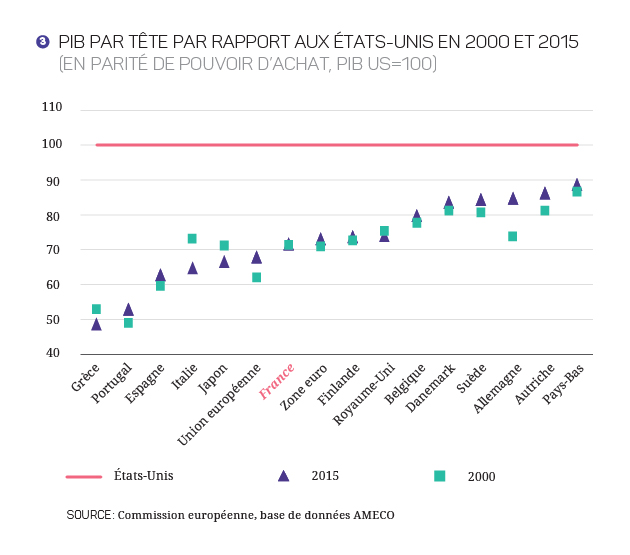

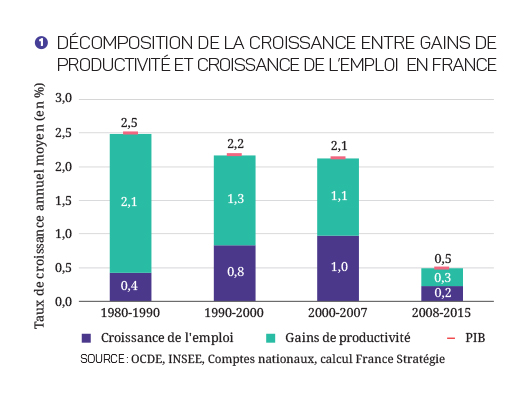

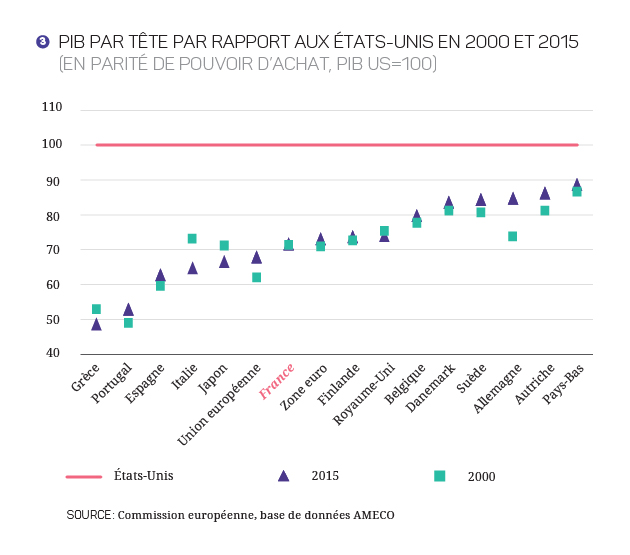

La décennie qui vient de s’écouler aura été fortement marquée par la crise économique et financière de 2008- 2009 : la croissance économique de la France a été nettement plus faible que celle des décennies précédentes, accentuant ainsi un ralentissement structurel déjà perceptible auparavant[26]. Certes, ces évolutions ne sont pas propres à notre pays et concernent la plupart des pays industrialisés, mais l’écart s’est creusé avec certains pays du nord de l’Europe, en particulier l’Allemagne (graphique 3). Ce décrochage relatif, s’il se poursuivait, dans les dix prochaines années conduirait à un revenu par tête en France inférieur de 25 % à celui de l’Allemagne en 2027, contre 15 % aujourd’hui.

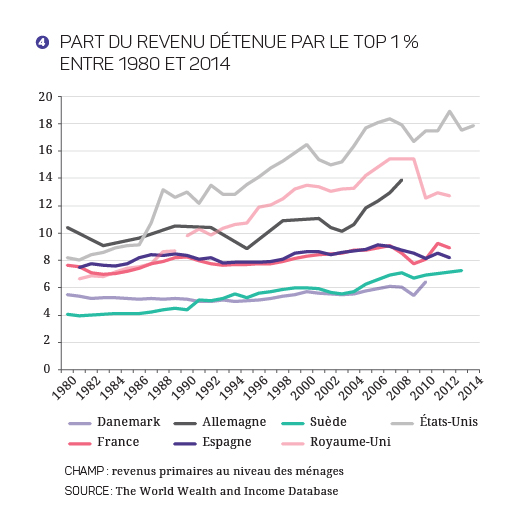

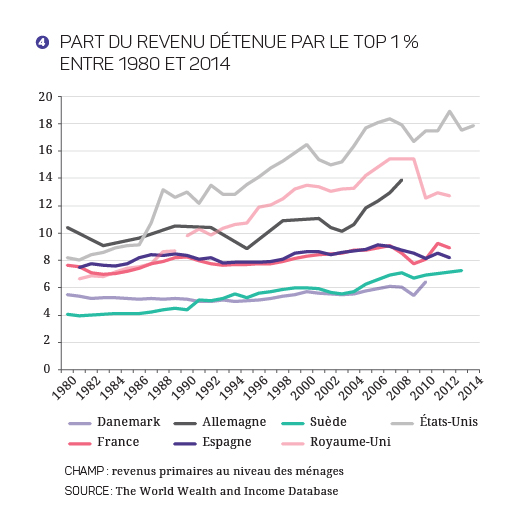

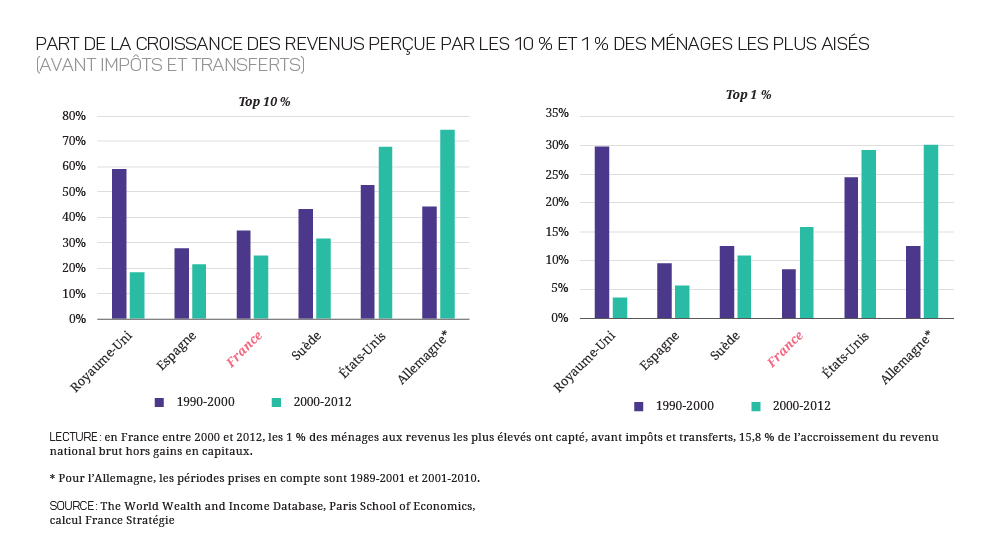

Sur le plan des inégalités dans la distribution des revenus, la progression observée en France depuis la fin des années 1990 apparaît plutôt plus mesurée que dans nombre d’autres pays développés. C’est vrai d’une façon générale, c’est vrai également si l’on concentre l’analyse sur la part des revenus primaires (revenus du travail et du capital, avant impôts et transferts sociaux) revenant au 1 % les plus aisés, dont la progression, certes avérée, est demeurée relativement contenue (graphique 4).

Sur le plan des inégalités dans la distribution des revenus, la progression observée en France depuis la fin des années 1990 apparaît plutôt plus mesurée que dans nombre d’autres pays développés. C’est vrai d’une façon générale, c’est vrai également si l’on concentre l’analyse sur la part des revenus primaires (revenus du travail et du capital, avant impôts et transferts sociaux) revenant au 1 % les plus aisés, dont la progression, certes avérée, est demeurée relativement contenue (graphique 4).

De fait, depuis le début des années 1990, la part des fruits de la croissance des revenus allouée aux ménages les plus aisés en France (de l’ordre de 30 % pour le top 10 %, dont un peu plus de 10 % pour le top 1 %) est nettement plus faible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, alors même que les inégalités tout en haut de l’échelle étaient déjà plus fortes dans ces trois pays il y a vingt-cinq ans. De leur côté, les pays scandinaves demeurent plus égalitaires, mais l’éventail des revenus s’y est sensiblement accru. En évolution par sous-période, le top 10 % a subi plus fortement que la moyenne le ralentissement économique en France, à l’inverse du top 1 %. Cette situation est différente de celle du Royaume-Uni, où les parts des hauts revenus ont subi fortement les effets de la crise, et de celle de l’Allemagne, où la croissance a largement bénéficié aux hauts revenus, en particulier au top 1 % dans les années 2000.

D’une façon générale, les inégalités dans la distribution des revenus d’activité ont été contenues en France par rapport à d’autres pays, en partie grâce l’existence d’un salaire minimum relativement élevé et à un recours plus faible au travail à temps partiel[27]. Par rapport aux autres pays développés, la France se distingue davantage par des inégalités marquées face à l’emploi : si l’on ajoute aux chômeurs les personnes qui font partie du halo du chômage et celles qui sont en sous-emploi, ce sont aujourd’hui près de 6 millions de personnes qui souhaiteraient pouvoir travailler ou travailler plus ; les moins qualifiés sont surreprésentés au sein de cette population[28].

Par ailleurs, au contraire de nombreux pays développés, au premier rang desquels on trouve les États-Unis, l’accroissement des inégalités en France ne semble pas le résultat d’une déformation du partage des richesses en faveur du capital et au détriment du travail (graphique 5).

En ce qui concerne la distribution du patrimoine au sein de la population, la France se situe au niveau de la moyenne des pays de l’OCDE quant aux parts du patrimoine détenues par les 10 %, 5 % et 1 % des individus les mieux dotés (graphique 6). Elle se situe loin derrière les États-Unis ou l’Allemagne, mais est plus inégalitaire que le Royaume-Uni, la Finlande, l’Italie ou l’Espagne.

Sur le plan des inégalités dans la distribution des revenus, la progression observée en France depuis la fin des années 1990 apparaît plutôt plus mesurée que dans nombre d’autres pays développés. C’est vrai d’une façon générale, c’est vrai également si l’on concentre l’analyse sur la part des revenus primaires (revenus du travail et du capital, avant impôts et transferts sociaux) revenant au 1 % les plus aisés, dont la progression, certes avérée, est demeurée relativement contenue (graphique 4).

Sur le plan des inégalités dans la distribution des revenus, la progression observée en France depuis la fin des années 1990 apparaît plutôt plus mesurée que dans nombre d’autres pays développés. C’est vrai d’une façon générale, c’est vrai également si l’on concentre l’analyse sur la part des revenus primaires (revenus du travail et du capital, avant impôts et transferts sociaux) revenant au 1 % les plus aisés, dont la progression, certes avérée, est demeurée relativement contenue (graphique 4).