Des moyens insuffisants, mal répartis

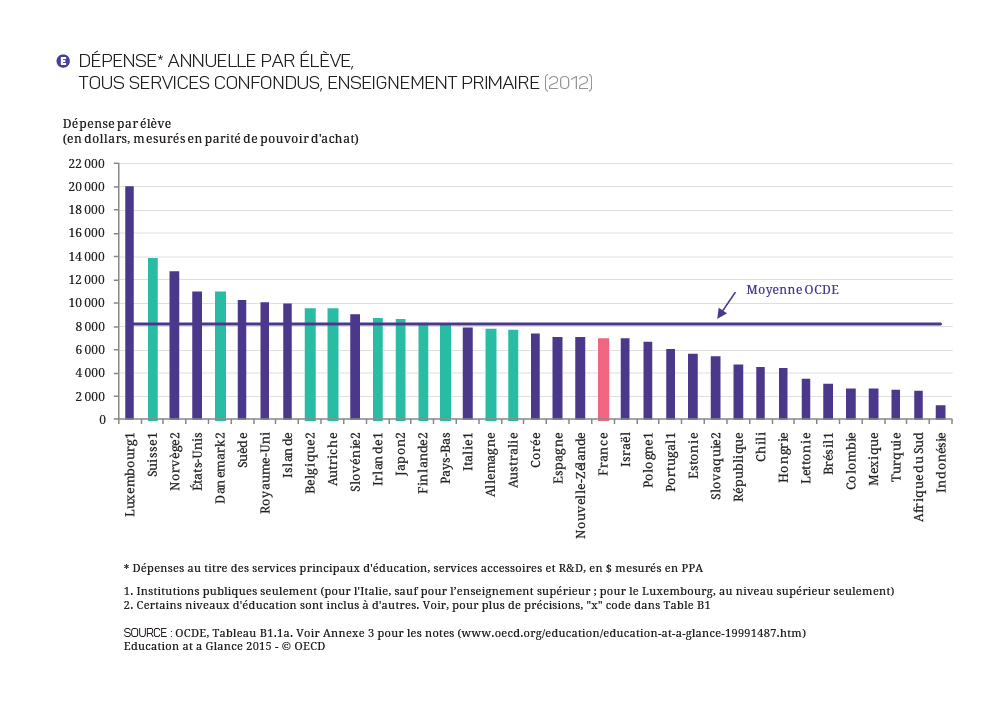

La dépense totale (publique et privée) consacrée par la France au financement des établissements d’enseignement – 5,3 % du PIB en 2012 – la situe dans la moyenne des pays de l’OCDE, mais assez loin des niveaux atteints notamment par la Corée, les États-Unis, la Norvège ou la Nouvelle-Zélande (plus de 6,3 %). La France reste dans la moyenne mais significativement derrière les meilleurs si l’on tient compte du nombre d’élèves et du niveau de richesse par habitant des pays : les dépenses d’éducation par élève et par étudiant représentent en France 28 % du PIB par habitant, contre 27 % en moyenne dans les pays de l’OCDE.

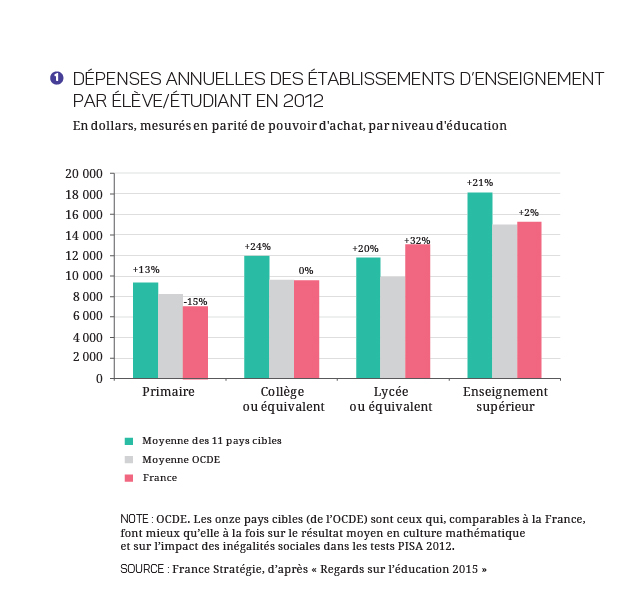

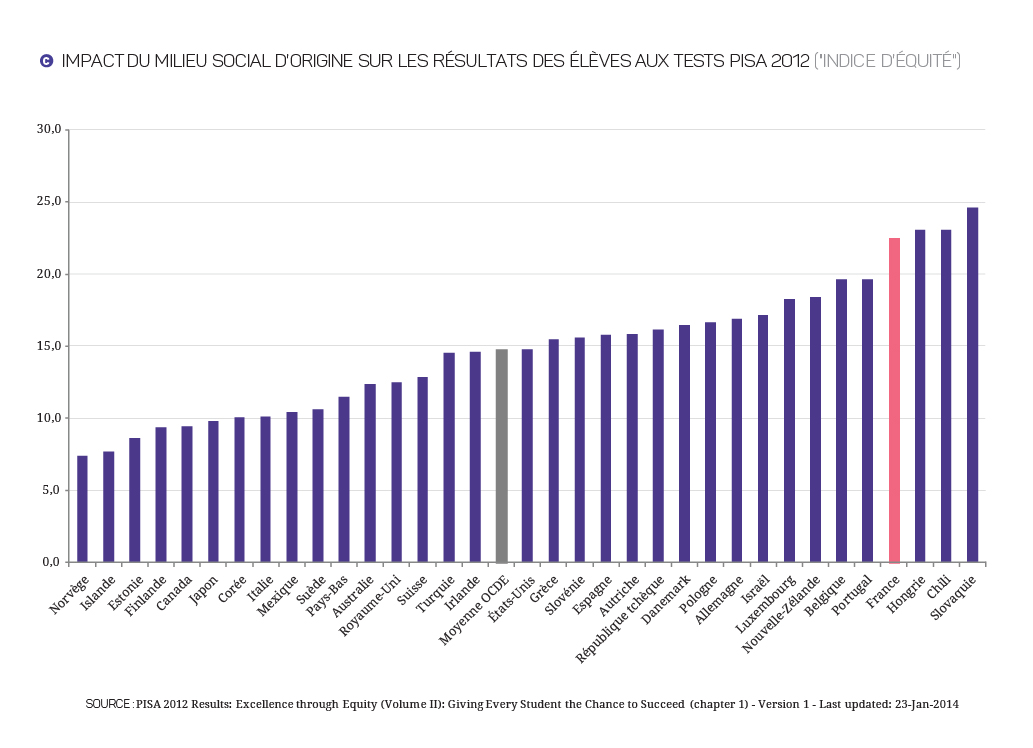

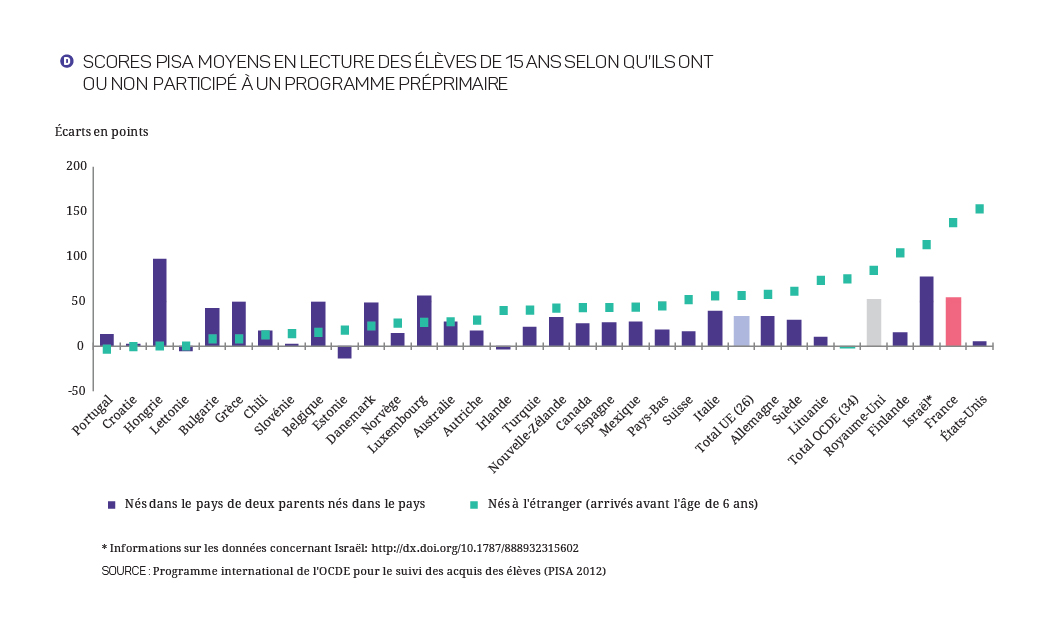

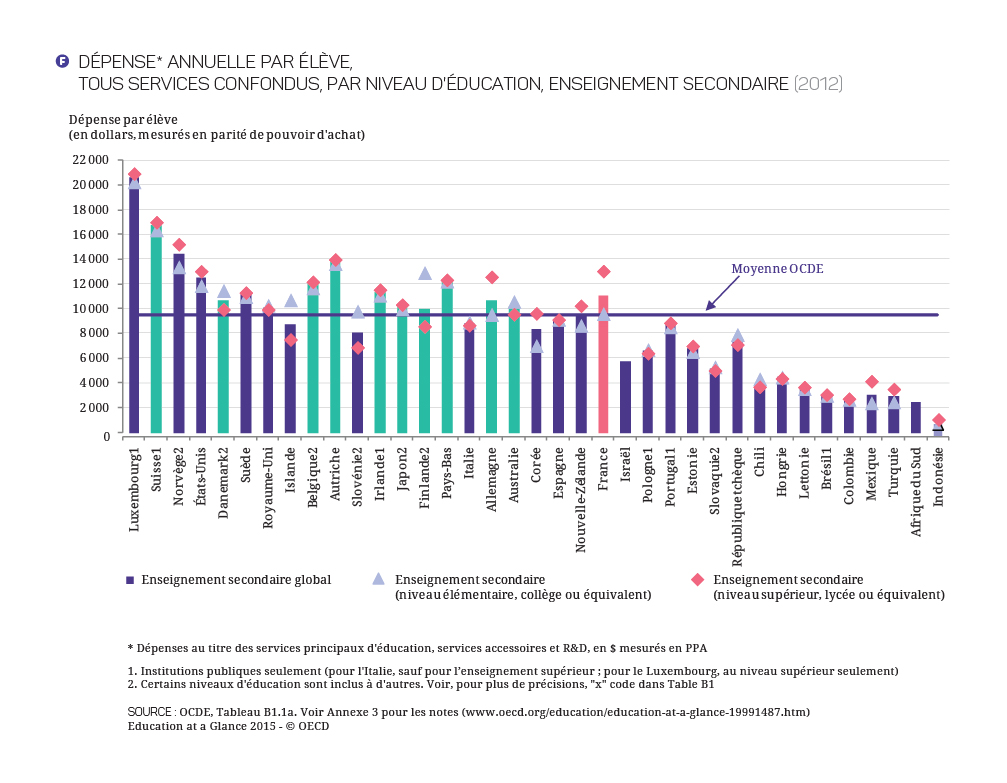

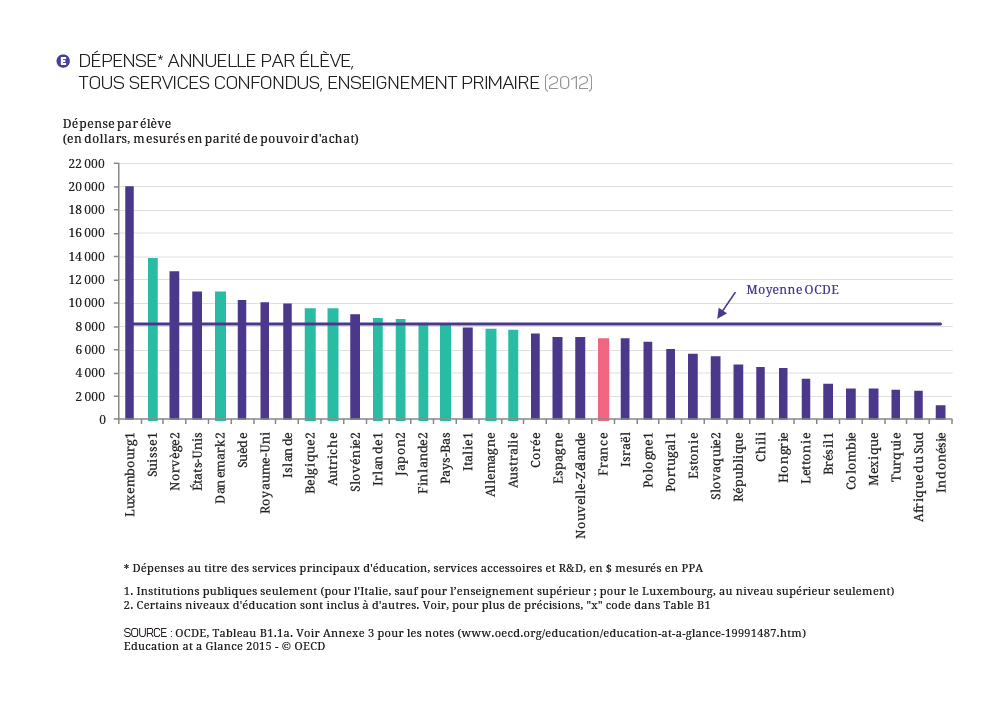

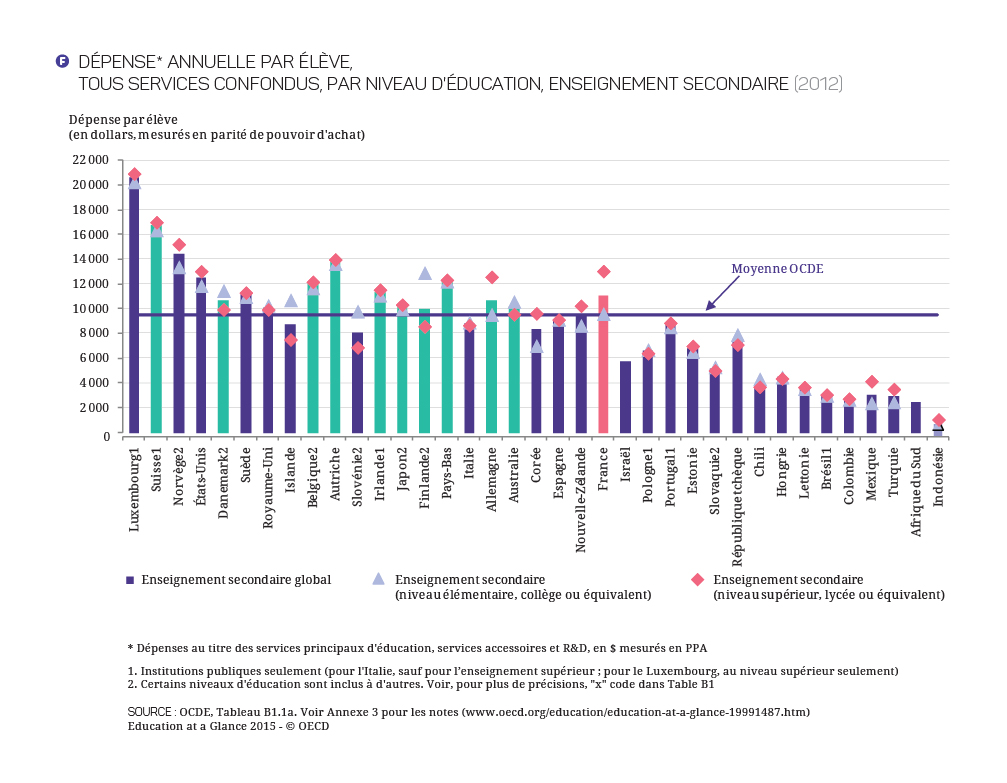

Elle se distingue en outre par un sous-investissement important dans le préprimaire et le primaire, alors qu’elle est dans la moyenne pour le collège et le supérieur, et très au-dessus de la moyenne pour le lycée[12]. Compte tenu du poids des premières années de scolarisation dans la lutte contre les déterminismes sociaux, le faible niveau de dépenses que la France consacre au primaire et au préprimaire apparaît comme l’une des causes de sa forte tendance à la reproduction des inégalités sociales. La priorité au premier degré, décidée en 2013 dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École, amorce un rééquilibrage en ce sens.

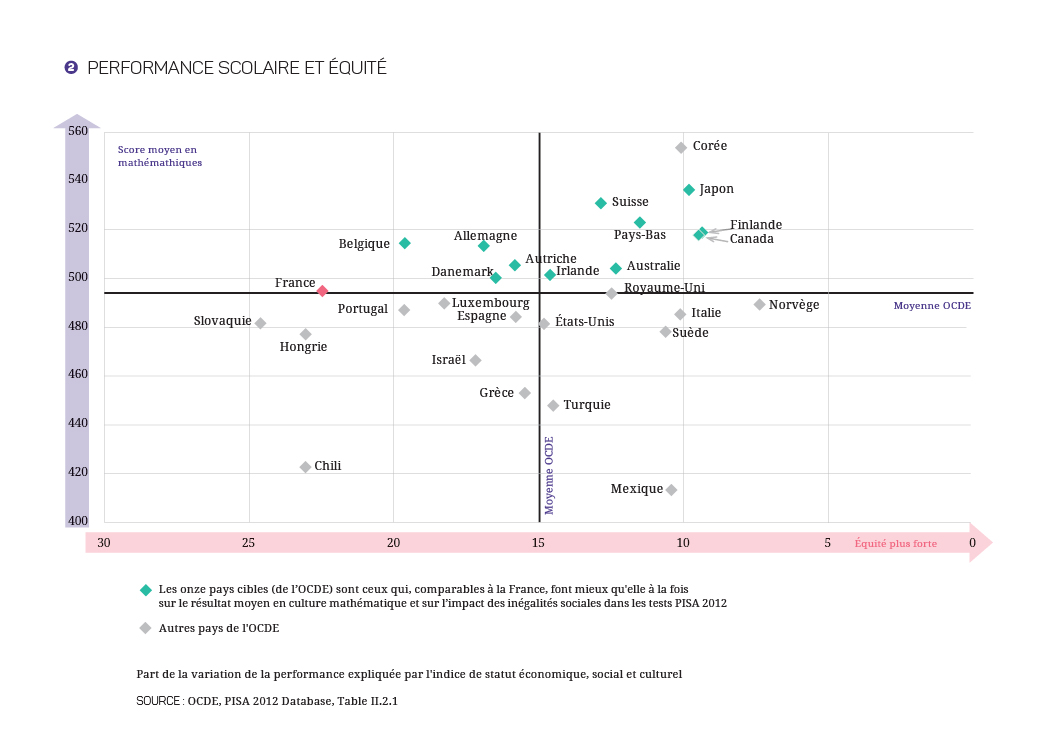

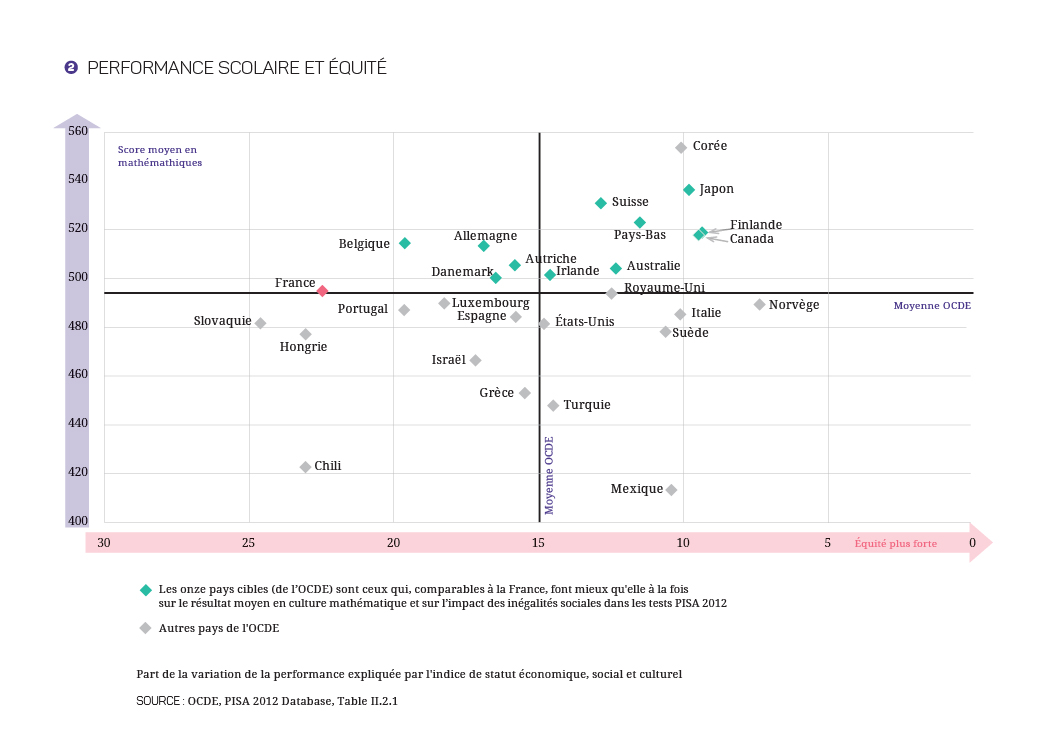

Au vu des données PISA de 2012, onze pays[13] comparables à la France font mieux qu’elle, à la fois sur le résultat moyen en culture mathématique[14] et sur l’impact des inégalités sociales (graphique 2).

Comparé aux dépenses de ces onze pays, le sous-investissement français est plus marqué encore au niveau du primaire, du collège et du supérieur. Le surcroît de dépense au niveau du lycée demeure, mais est moins marqué.

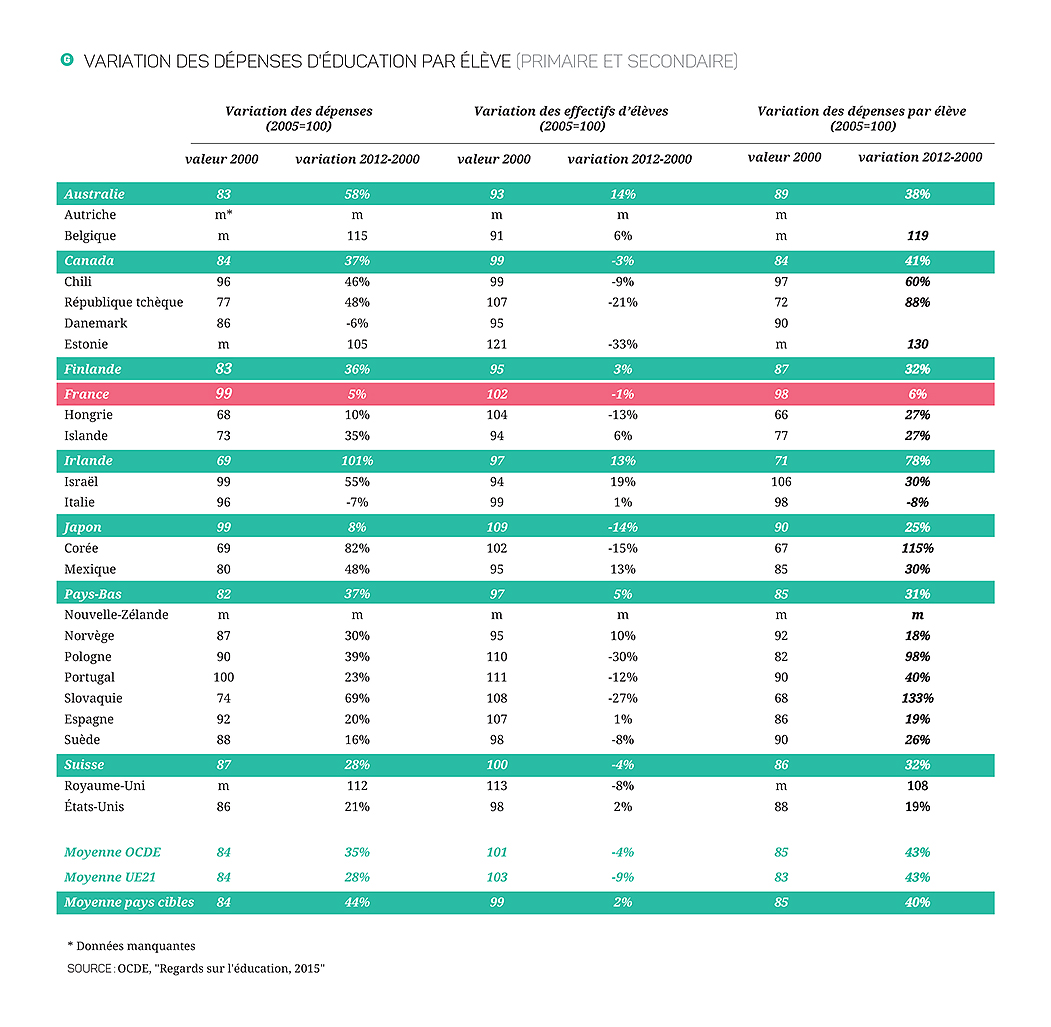

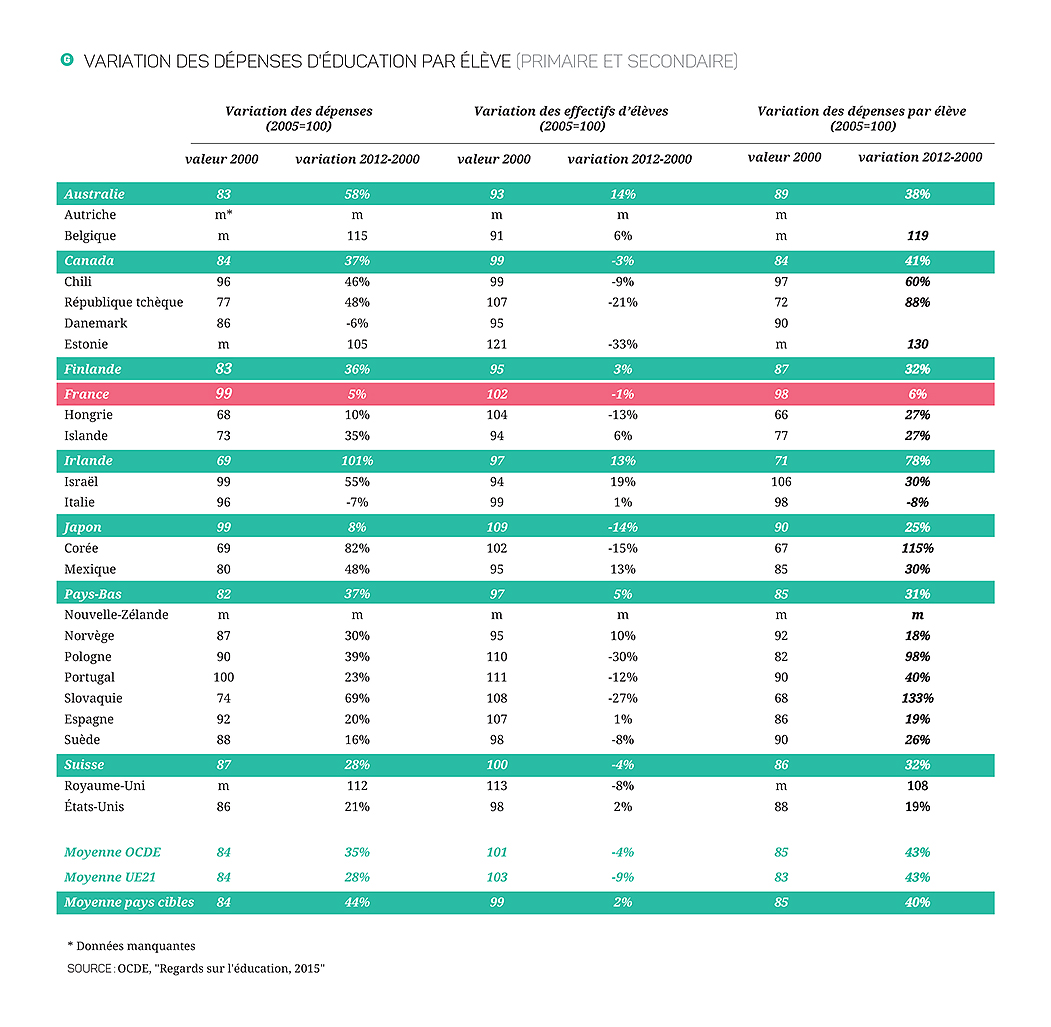

En outre, la position relative de la France s’est dégradée depuis quinze ans : entre 2000 et 2012, les dépenses par élève dans le primaire et le secondaire ont progressé cinq fois plus vite parmi les sept de ces onze pays pour lesquels les données sont disponibles.

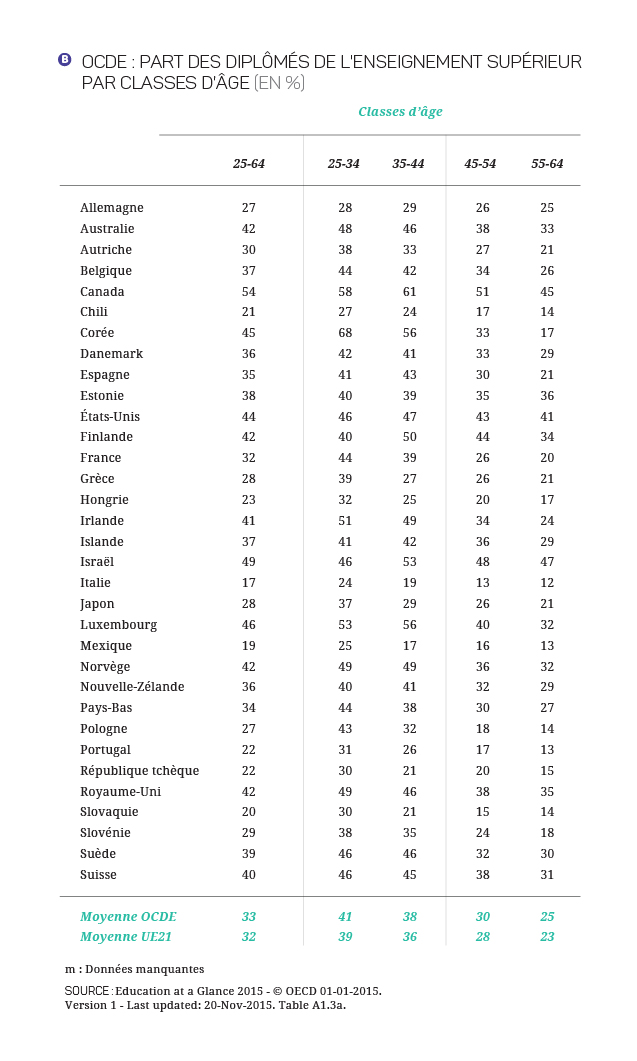

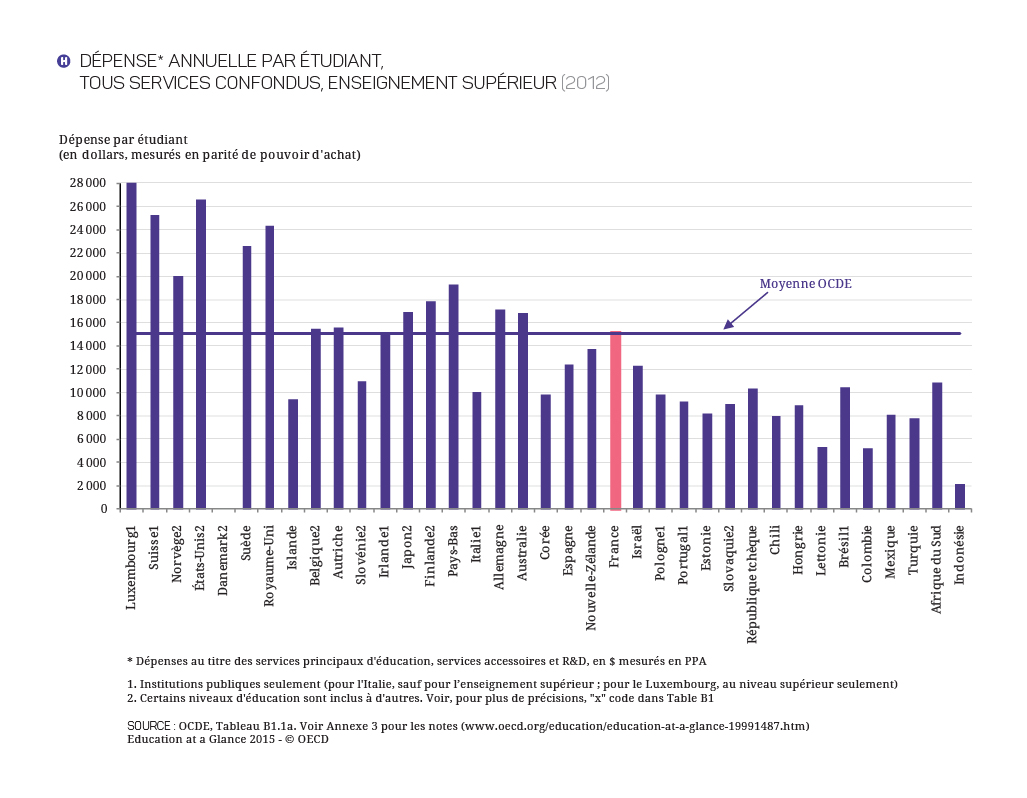

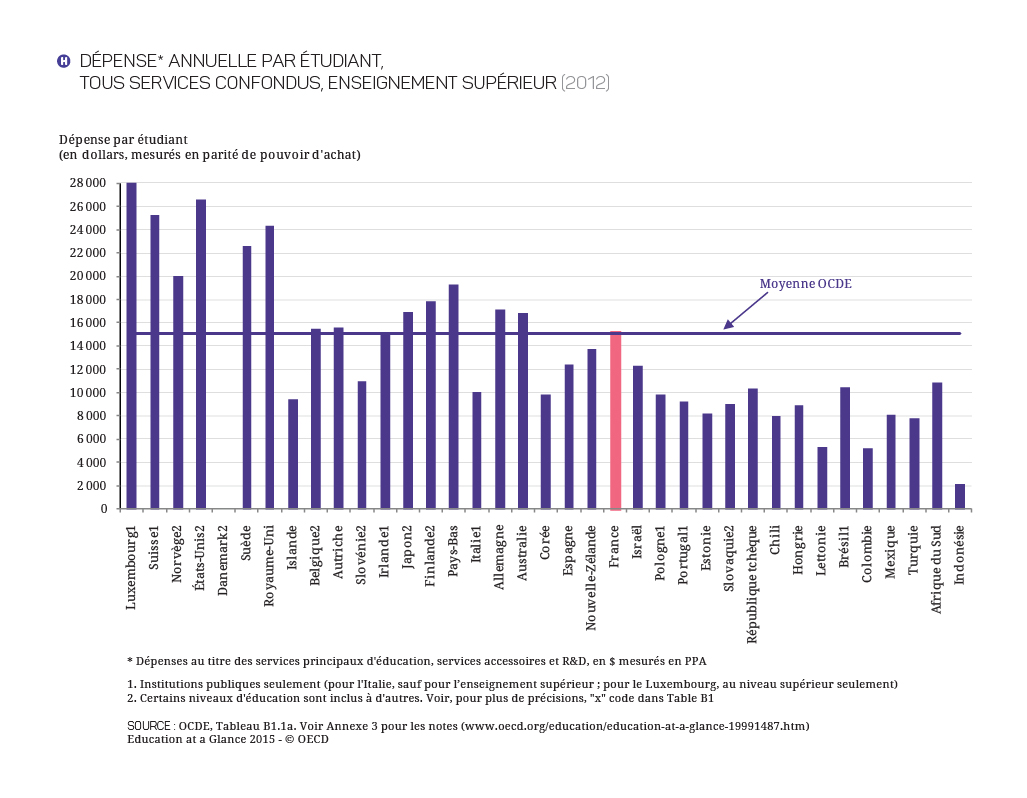

Le constat est similaire pour l’enseignement supérieur : la dépense moyenne par étudiant est en France à un niveau proche de la moyenne de l’OCDE (un peu plus de 15 000 USD/an), mais bien inférieure aux niveaux atteints par les pays qui dépensent le plus (Canada, États-Unis, Norvège, Suède, Royaume-Uni, Suisse, pays où cette dépense dépasse les 20 000 USD) et par les pays les plus performants (18 000 USD en moyenne).

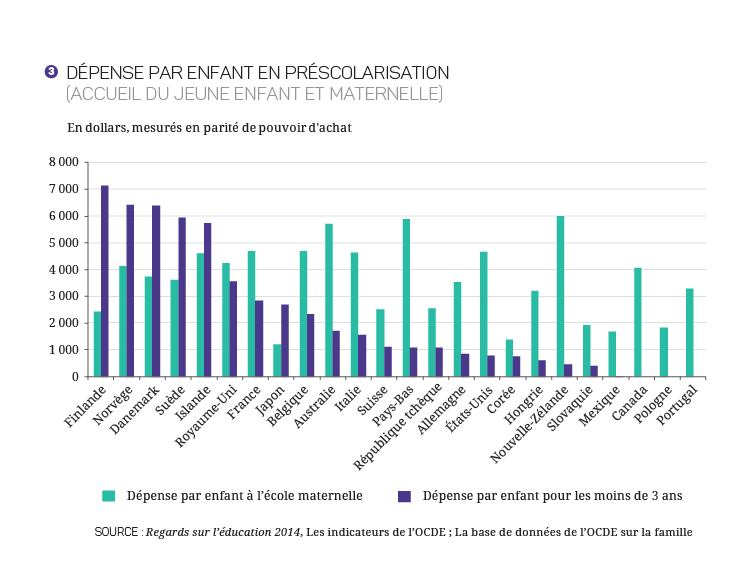

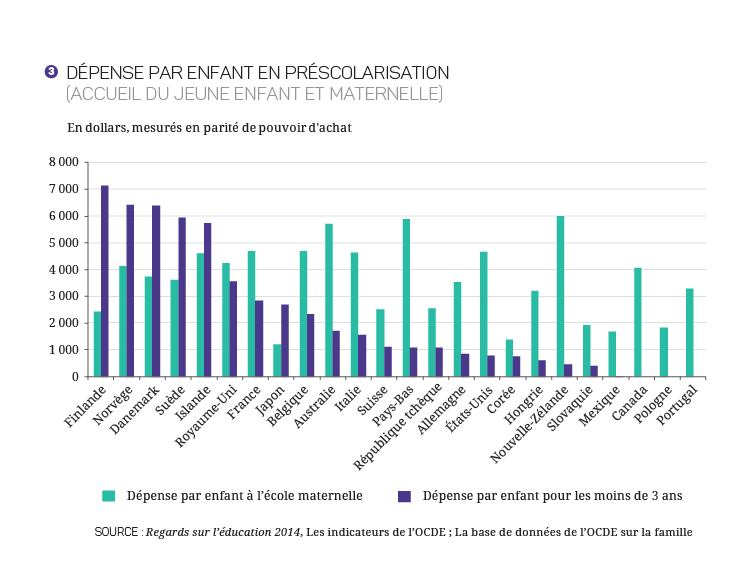

En matière de dépense pour les jeunes enfants, la France se situe au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Elle est même parmi les pays qui dépensent le plus par enfant en maternelle, en raison d’un taux de scolarisation proche de 100 % qu’elle est l’un des rares pays à atteindre, et malgré un nombre d’élèves maximal par enseignant plus élevé que la moyenne (26 contre 18). La dépense par enfant de moins de 3 ans est également supérieure à la moyenne de l’OCDE, mais reste en revanche inférieure de moitié à celle des pays qui ont le taux de couverture le plus élevé (Norvège, Danemark et Islande).

Enfin, les moyens sont aussi répartis inégalement au sein d’un même cycle. Dans le primaire et le secondaire, la dépense par élève scolarisé dans un établissement de l’éducation prioritaire demeure, en dépit des moyens spécifiquement dédiés (revus à la hausse ces dernières années), plus faible qu’ailleurs, en raison du mode de répartition des enseignants qui y affecte les moins expérimentés (donc les moins payés). Dans le supérieur, les inégalités de moyens s’observent notamment entre filières : la dépense moyenne pour un élève de classe préparatoire aux grandes écoles s’élève en 2014 à 14 850 euros, contre 10 850 euros pour un étudiant d’université[15].

Des objectifs peu cohérents, un système trop uniforme, des ressources humaines peu valorisées

Plusieurs difficultés proviennent sans doute du fait que, tels qu’ils sont définis dans les textes officiels, les objectifs assignés à l’École sont nombreux et peu hiérarchisés. L’objectif d’égalité est régulièrement invoqué, sans être pour autant défini sans équivoque (s’agit-il de donner les mêmes chances à tous les élèves dans la compétition pour les filières d’élite ? d’assurer la même offre d’enseignement à tous les élèves ? de donner les mêmes chances dans la vie en garantissant que chacun acquiert les savoirs et les compétences essentiels ?). Cette ambiguïté pèse sur un système éducatif dont la société attend à la fois qu’il fasse accéder tous les élèves à un socle commun et qu’il sélectionne une élite restreinte.

À cela s’est ajoutée une multitude de missions successivement assignées à l’École, sans qu’on s’interroge sur leur compatibilité (mixité sociale, inclusion scolaire, coéducation avec les parents, partage des valeurs de la République, développement de la personnalité, éducation au développement durable, etc.) ni que l’on adapte en conséquence le contenu des enseignements ou l’organisation du système. Cette juxtaposition ne peut manquer de déstabiliser les acteurs de l’éducation.

Le système éducatif français, qui reste, parmi les pays de grande taille, un exemple extrême de centralisation, éprouve également de grandes difficultés à décliner les orientations nationales au niveau local. Les différentes étapes de décentralisation ont parfois amené à disperser les responsabilités de manière incohérente entre les acteurs. On peut en voir un exemple frappant avec la répartition des élèves entre collèges. Alors que la sectorisation des collèges a été confiée en 2004 aux départements, l’affectation des élèves et les décisions d’ouverture et de fermeture de classes sont, elles, restées aux mains des services de l’État.

Les établissements secondaires, censés bâtir des projets singuliers, disposent dans les faits de très peu de marges d’autonomie (personnels, programmes et organisation des temps scolaires imposés), sauf dans les établissements de l’éducation prioritaire et les établissements privés.

Une troisième difficulté réside probablement dans l’organisation du travail des enseignants. Selon l’enquête TALIS[16], en 2013, les enseignants français travaillent de manière très individuelle (78 % disent ne jamais observer le travail de leurs collègues en classe, contre 45 % en moyenne dans l’OCDE) et utilisent peu les méthodes pédagogiques dites « actives »[17] ou une pédagogie différenciée selon le niveau des élèves (22 % contre 44 % en moyenne). Ce problème pédagogique, dû pour partie à l’organisation disciplinaire des enseignements, peut également être imputé à un déficit de formation puisque les enseignants sont 40 % à se sentir insuffisamment préparés au volet pédagogique de leur métier en France, soit plus que n’importe quel autre pays de l’étude. La réforme récente de la formation des enseignants vise à y remédier. Le niveau de rémunération des enseignants est également relativement faible par rapport au reste de l’OCDE, en particulier pour les enseignants du premier degré, dont le salaire moyen est inférieur de 17 % à la moyenne OCDE[17-2].

En ce qui concerne le supérieur, malgré deux lois en faveur de davantage d’autonomie, l’initiative des universités françaises dans de nombreux domaines reste limitée. En matière de ressources humaines, elles ne disposent pas des leviers qui leur permettraient de déployer une véritable démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : diversité des statuts des personnels, absence de maîtrise de la gestion individuelle des carrières, forte dépendance à l’égard des décisions nationales qui affectent directement leur masse salariale[18]. Elles manquent également d’une réelle visibilité sur les moyens : l’État les finance en effet par plusieurs canaux différents (dotation globale pour le fonctionnement, contrat, actions spécifiques en cours d’année budgétaire, etc.), et elles dépendent très fortement des financements publics, malgré la croissance ces dernières années des ressources propres. Seules trois universités sont propriétaires de leurs locaux. Enfin, elles n’ont pas la totale maîtrise de leur niveau d’activité car elles restent soumises à l’obligation d’accueil de tous les étudiants, avec peu de liberté en matière de sélection.

Ce constat explique en grande partie la dualité de notre système entre des universités moins autonomes et les autres établissements d’enseignement supérieur, en particulier les grandes écoles, qui peuvent sélectionner leurs élèves, pour la majorité d’entre elles fixer les frais d’inscription, et disposent de manière générale d’une plus grande latitude de gestion.

Des enseignements trop peu focalisés sur les compétences indispensables pour l’avenir

Les mutations de la société questionnent la nature même des savoirs qui doivent être transmis. Les besoins de l’économie et ceux des individus portent aujourd’hui notamment sur l’acquisition de compétences transversales telles que l’autonomie, la capacité à s’autoformer, à travailler en équipe, et la créativité ; ces besoins ne feront que croître dans les dix années à venir, compte tenu, entre autres, de la révolution numérique[19]. Au-delà de la réforme générale des programmes de la scolarité obligatoire, qui entrera en vigueur en septembre 2016, l’un des enjeux majeurs dans ce domaine est la capacité de l’École à développer la littératie numérique[21] chez tous les jeunes afin qu’ils puissent acquérir l’ensemble des savoirs, compétences et méthodes qui feront d’eux des acteurs autonomes et critiques d’une société numérique faisant une large place à la création et à la coopération.

L’acquisition de ces compétences ne suppose pas seulement d’enseigner explicitement les bases de l’informatique et l’usage pertinent du numérique, mais aussi d’intégrer plus systématiquement le numérique dans les pratiques pédagogiques ordinaires. Or, si un effort réel a jusqu’ici été réalisé sur l’équipement informatique des établissements scolaires[21], de nombreux obstacles continuent à freiner tant l’enseignement du numérique que son utilisation dans le travail des enseignants : accès insuffisant à des ressources numériques partagées, à des outils ergonomiques, à des formations, et médiocre qualité de l’accès à internet (deux enseignants sur trois disent renoncer à utiliser quotidiennement le numérique en classe en raison du débit internet insuffisant dans leur établissement[22]). Ces enjeux sont également fondamentaux dans l’enseignement supérieur, où l’émergence des MOOC[23] (Massive Open Online Courses) ouvre de nouvelles perspectives d’accès au savoir, en particulier pour la formation continue, même si, pour l’heure, ils contribuent d’abord à l’amélioration de la visibilité et de l’attractivité des établissements.

Les effets du numérique sur la qualité des apprentissages restent incertains[24] et, selon l’usage qui en est fait, il peut être vecteur d’autonomie ou de contrôle excessif[25]. Des expérimentations[26] et des évaluations scientifiques restent ainsi nécessaires pour identifier les modalités d’utilisation les plus pertinentes (articulation avec l’enseignement en présentiel, collaboration entre élèves, entre enseignants, etc.).